How do you make your business grow? Experts tackle two tough questions.

Creating a Network

Question: I'm interested in build a network and gathering referrals. How is this done?

Answer:

Effective networking is more than just showing up at business mixers. Business owners who are outstanding networkers are systematic about the process. They create databases of people they know and their contact information, areas of interest and expertise and more. Then they establish ways to keep in touch.

Usually, they don't try to make immediate sales but seek to provide help. Many top networkers say they listen for problems their networking partners are experiencing. That's when people are ready to pat for help that they might not seek when things are going well.

Networks aren't built in a day

Building relationships takes time. You're not going to become a trusted friend, adviser and go-to buy overnight. So commit to the long haul.

Actually write time into your schedule to make calls to people in your network. Personal calls and e-mails are better for building relationships than bulk e-mails and newsletters.

Of course, the best way to maintain relationships is to do quality work and sell quality products. Few people will do business with nice people who are slipshod.

Saturday, November 18, 2006

Wednesday, November 15, 2006

我的未來不是夢? 台灣半導體設備本土化現況及未來

以南韓為借鏡,政府目前將LCD設備與關鍵零組件國產化列為產業政策重點項目。其中設備產業自製率的目標是2008年達到50%、產值朝新台幣630億元目標邁進,2010年以後維持自給率至少60%;而設備關鍵零組件自給率希望由2005年的20%提升至2008年 70%、產值達175億元之目標。

對照LCD設備產業,半導體設備本土化則是一路走來篳路藍縷,相較於工業局所公佈2005年台灣 LCD整體設備(含Array、Cell、Module、Inspection及Automation)自給率達21.96%,2005年台灣的半導體整體設備自給率還不到15%,一來一往之間,發展較久的半導體本土化是遠不如LCD本土化,然而問題在哪?業者與政府需做哪些方式因應呢?台灣半導體設備本土化現況及未來發展情形又會是如何呢?均將在下文討論之。

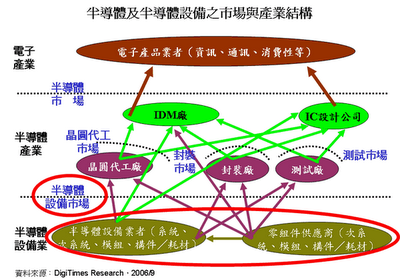

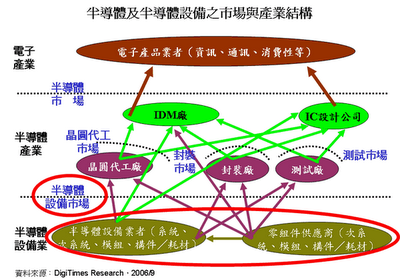

獨特的專業分工模式 引領台灣IC產業向前衝

台灣IC產業在歷經了30多年產、官、學、研界的共同努力下,目前實力在全球IC 產業已具備了一定的地位,2005年是僅次於美、日的全球第三大IC 生產國,IC產品產值達151億美元(約新台幣4,989億元)。台灣IC 產業與國外最大之不同點是在於專業分工的產業結構,因為在快速變遷的產業環境,以及與日漸增的擴大資本設備投資下,台灣獨特專業分工模式,比起國際大廠,相對地符合產業趨勢需求。

目前國際大廠多以設計、製造、封裝、測試,甚至系統產品等上、下游垂直整合的經營方式,然而台灣則是選擇採取上、下游垂直分工的經營型態,在集中資源於單一產業領域之術業專攻模式進行下,也確實獲得相當好的成效。

以台灣的專業分工體系來看,截至2005年底為止,台灣共有268家IC設計公司、8家晶圓材料業者、4家光罩公司、13家晶圓製造公司、33家封裝業者、35家測試業者、15家基板廠商、19家化學品廠商以及4家導線架生產廠商……等。

如此龐大且綿密的週邊相互支援廠商,讓台灣以1個虛擬上下整合產業鏈與其他國家競爭,設計部分,台灣設計業蓬勃發展,家數與產值(為新台幣3,200億元)皆僅次於美國;晶圓製造部分,晶圓製造業靠著晶圓雙雄在全球持續雄霸(2005年台灣晶圓代工市佔率72.4%)以及全球第二大的DRAM業者加持下,產值已達新台幣5,874億元;下游的封裝測試業也因上游優異的製造與代工能力,產值居於全球第一,為3,052億元。

就產品面而言,DRAM、SRAM等產品因進入市場較晚,已由美、日、韓等國佔取先機,但仍有第二的優異表現;Mask ROM則由於國外大廠接連退出,而使得台灣於近幾年皆獨佔全球第一的地位。

然而就在號稱是半導體王國的我們,12吋晶圓廠故鄉的口號下,晶圓製造的所需的關鍵設備的掌握度卻遠遠的落後其他先進國家(歐美日韓)。根據半導體協會SEMI統計,2006年半導體設備需求達388.1億美元,其中台灣地區超越南韓,達69.7億美元,位居全球第二。

看似美好龐大的市場,其實台灣業者大部分只能在後段封測設備(佔整體市場21%)上分得一杯羹,但是在前段關鍵製程設備,能夠有所發揮的業者卻少之又少(主要為漢民以及沛鑫2家業者)。

國產設備廠商切入主要市場 難難難

過去台灣半導體產業藉由國外大廠以及在製程與設備技術轉移下,產業快速成長,尤其台灣在半導體代工模式發展下掌握了成本競爭力,與國際大廠合作開發製程更逐漸累積先進技術優勢,在全球半導體產業分工下,台灣半導體代工產業對於龐大的設備需求十分旺盛。然而這麼大的設備需求,台灣不僅整體設備自製率不到 15%(前段設備僅達5%左右),連關鍵材料的掌握也都受制於國外廠商,連帶造成產業鏈發展不均衡,廠商議價能力也因此受到拘束。

這對於台灣而言,等於是將每年1,000多億元的市場拱手讓給國外大廠,也因此政府也開始重視與積極推動半導體設備產業的發展,為避免研發經費過於龐大,業者無法負擔,使用獎勵投資方案,利用科專與國科會計畫支持下發展許多半導體生產設備技術,且陸續由台灣研究單位(工研院、中科院)移轉至設備廠商,但往往因為推出時程,以及技術無法符合台灣製造業者需求遭到失敗的命運。

這是因為在高階製程設備需求方面,半導體製程發展快速,線寬也不斷朝向物理、化學、光學的極限前進,由於設備研發面對的困難度倍增,研發金額急遽上升,設備售價格更是不斷向上攀升,因此高階製程(如0.13微米以下製程)設備通常搭配12吋晶圓增加設備產出,藉以提高單一設備效益。

也正因為1片12吋晶圓產出晶粒數為8吋晶圓的2.25倍,因此12吋設備已成半導體廠主要的購置設備,但相對地有能力建廠的業者卻變少(1座12吋廠需要20億∼25億美元),連帶造成12吋設備需求數量較過去8吋廠為低,僧多(設備業者)粥少(設備需求)情況下,台灣設備業者不見得可以進入製造業者評估範圍內。

縱使台灣設備業者以設備低廉為主打,製造業者也不會因此就會購買,因為半導體產品變化速度極快,隨著新產品的出現及製程技術的提升,有時舊有設備必須完全淘汰,研製全新設備方能符合市場要求,例如隨製程技術邁向90奈米主流的同時,化學機械研磨機、覆晶封裝就成為市場主流,另隨著銅製程技術的進步,許多設備開發皆需隨之調整。

而半導體製造材料昂貴,任何製程中的疏失都將造成無可彌補的巨大損失,因此製造設備的可靠度及精密度要求成為必要條件,即使台灣在精密機械加工技術層次有相當水準,所開發出的設備仍很難獲得市場接受。

當然也有台灣設備業者採取先推機台讓製造廠商試用,等到廠商確定設備沒問題後再行購買,但是以前段製程設備單一設備上千萬的金額,再加上量產前龐大的研費經費支出,台灣設備業者除了少數擁有雄厚資金的幾家業者,能夠有足夠資金一次生產好幾台設備,置放在不同的客戶廠房內生產,並試用到滿意付款外,剩下的幾乎只能轉到成熟且風險性較低的設備,畢竟這一試用下去,就不知道何時才能回收。

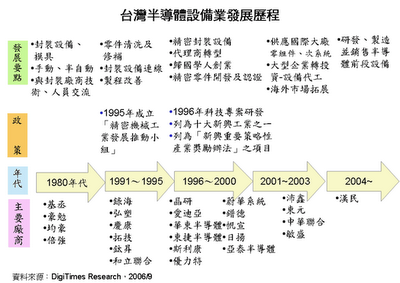

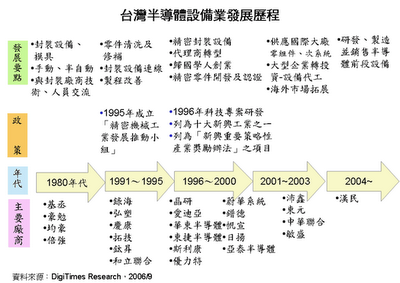

台灣前後段製程設備國產化5階段時期回顧

其實以台灣每年台灣超過新台幣1,000億元內需市場,配合台灣半導體產業投資發展計畫,幾乎可以讓台灣成為亞太地區設備研發與製造中心,供應東南亞以及大陸市場。就台灣半導體設備產業發展分析,屬於半導體後段製程的封裝技術較為成熟,至於前段製程設備僅有少數幾家業者有能力。

台灣早期的封裝設備是由外商的封裝廠自動化部門自行開發生產製造,不過隨著封裝廠人力向四處擴散且一些台灣廠商先後加入後段封裝設備製造,逐漸帶動封裝設備產業國產化製造蓬勃發展,而這些業者早期的設備,是切入屬於封裝後段Trim/Form設備與模具耗材部分,最後才逐漸轉往生產自動蓋印設備,這一階段時期約為 1980年代。

之後政府由科專計劃委託研發單位如工研院機械所等,引進封裝前段關鍵製程技術,包含晶圓切割、黏晶、銲線等關鍵製程技術,而設備廠商在發展上也由當初利基型設備累積技術,逐漸轉往關鍵製程設備的開發,此時政府也在1995年成立「精密機械工業發展推動小組」,藉此推動協助廠商半導體設備國產化。

當時台灣切入後段封裝設備業者包含:晶圓切割設備、BGA切割設備的優力特公司;黏晶、晶粒取放設備的廠商均豪精密與斯利康科技;生產Trim/Form設備的廠商為基丞、鉅基與盛技科技等;基板清洗設備、蓋印設備鈦昇科技;蓋印設備的格瑞科技;生產基板清洗設備的廠商則為暉聖科技。

而廠商也開發出新設備包含:均豪精密的自動封膠設備與覆晶黏晶設備;鈦昇科技的Plasma BGA基板清洗設備,並與封裝大廠共同研發覆晶製程相關設備,以當時技術而言,雖然許多台灣業者在前段設備並沒有有所發揮,但在後段封測設備部分,卻是大步向前加快腳步追趕,也讓一些後段製程設備技術上已逐漸縮小與國外大廠的技術差距。

1996年政府將半導體設備國產化列為10大新興工業之一,並訂定「新興重要策略性產業獎勵辦法」項目,希望藉此輔佐國產半導體前後段製程設備國產化。與前2階段不同的,這一段不是由純國產設備製造商主導,而是由另外二種類型業者帶領國產製程設備向前衝,第一種是代理商轉型,第二種則是歸國學人創業,至於業者有:黏晶設備的華東半導體;電漿(Plasma)廠商晶研科技;後段測試的蔚華系統……等。

時序進入2000年,由於台灣設備需求量龐大,隨著台灣加工能力提昇,國外設備廠商(主要是美商應用材料)開始萌生零組件當地供應的策略,希望一方面降低零組件成本,另一方面則是希望藉由零組件當地供應策略縮短交期、減少庫存與備料,因此產生半導體設備零組件委外製造的商機。

在前段零組件、半導體設備的耗材如Qauds、Rings等產品上,已有包括慶康、啟成、日揚等廠商已進行開發生產;至於在腔體的製造與處理上,已涉入或少量進行實驗設備組件代工的廠商包含如公準、日揚、榮眾等廠商。

然而相較於後段封測設備一堆業者如火如荼紛紛加入,前段製程設備則是在發展上則遭遇較大的挑戰,雖然當時台灣晶圓製造技術與製程能力已經逐漸趕上國際水準,但畢竟台灣前段製程設備起步較晚,相對地在製程能力累積不足,再加上國外設備大廠技術開發資金上之投入,台灣廠商的研發資源相對是比較薄弱。

此時台灣加入半導體前段製程設備生產的業者包括:弘塑科技與崧展科技則是發展濕製程清洗設備;生產沉積、蝕刻設備的廠商倍強真空;而從和立聯合真空部門獨立出來的中華聯合半導體,則是購併YAC在台之子公司台科半導體,生產製造凸塊UBM用真空濺鍍設備、高密度電漿機台;以電漿技術為核心,發展電漿蝕刻設備、PECVD等設備的晶研科技。

而在這階段,有1個跟前3階段不一樣的情形,那就是大型企業轉投資進入半導體設備代工行列,包括鴻海、東元集團、大同等廠商相繼跨行投資半導體設備製造相關領域,尤其是對於模組與次系統的代工相當積極,逐漸改變台灣半導體設備產業的生態。

包括沛鑫半導體挾鴻海在精密加工上的優勢,與應用材料、Anelva等廠商合作;東元集團專注於包含伺服馬達等產品,曾與南韓周星洽談合作;至於大同公司則是希望以其重電領域的經驗與優勢,切入半導體設備配電系統的相關領域。

至於第五階段的發展,算是台灣發展半導體前段設備,甚至於是擺脫代工設備製造,改以自有品牌設備銷售豐收的時候,包括崇越由代理國外半導體設備起家,再切入二手設備與零組件代工,近來也推出自有品牌產品;帆宣主要為系統代理廠商,目前並自行生產零組件,且跨足生產平面顯示器設備;購併電漿廠商晶研科技,營運資金2.1億元。

成功開發出反應離子蝕刻機(RIE)、電漿輔助化學氣相沉積(PECVD)、高密度電漿蝕刻機(HDP- Etcher)、電漿清潔及改質機(PRS系列)等多種量產用電漿真空設備晶研科技併入志聖工業,成為志聖工業竹科分公司;曾購併華東半導體的均豪精密,也順利合併群錄自動化,合併後的均豪集團,將發展為3個事業群,原群錄自動化則改為均豪精密中科群錄分公司,;蔚華科與設備原廠科頓(Credence)合資成立科頓蔚華技術整合公司,實收資本額新台幣1,800萬元,總部設於新竹,並於高雄設有營運據點。

然而最成功的應屬代理商漢民系統,轉投資漢民微測及漢辰科技,切入缺陷量測(Defect Inspection)及離子佈值(Ion Implant),並推出自有品牌設備,除了已經順利銷售到台積電、聯電、茂德等台灣晶圓製造業者外,也順利外銷到其他地區(北美、日本、新加坡等),替台灣本土半導體前段製程設備技術扳回一成。

機會在哪? 跨越障礙往前衝

至於本土國產設備業者在前段設備還有哪些商機呢?主要可以分為整機以及零組件、耗材兩部分。整機代工部分,比起TFT LCD產業,台灣能夠著墨的地方還是有限,因為國外半導體設備商未來勢必面臨降低成本的壓力,但畢竟在台生產並沒有迫切性,導致多數國外設備業者整機在台灣生產的意願極低。

以TFT LCD產業來講,每一世代進化,生產用設備機台尺寸相對暴增, 如友達在2005年向Applied Films(現已被應用材料購併)訂購的六代線尺寸用於彩色濾光片製程用的ITO真空濺鍍機台體積龐大,整個機台尺寸長達40公尺、寬10公尺,總重 170噸。

最後動用安托諾夫AN-225及華航B747-400全貨機各1架,前者載運15箱140噸重機台,後者載運19箱30噸重機台。設備抵台後,友達共準備18輛拖板車擔任陸上運輸,其陸上運輸車隊長達1.5公里,再全程由高速公路警察護送自二號國道轉一號國道,直接送至中科友達光電六代廠。

反觀12吋半導體製程設備尺寸再怎麼大,也不需要動用到如何龐大的資源,再加上考量到其他因素(台灣整機製造能力、原廠技術外流、資金等等),所以除了少數1∼2家業者(如沛鑫等)有機會替國外設備大廠代工整機外,恐怕台灣設備業者現階段能夠接單生產的,恐怕還是集中在零組件、耗材如Qauds、Rings等產品。

以應用材料為例,台灣製造中心所生產的各模組,包括潔淨室製造用的晶圓平邊對準室(Orienter Chamber)、晶圓冷卻室(Cooldown Chamber)以及電漿調節器(DPS RF、MatchRF、MatchHE RF Match)、除氣裝置(PVD Degas)晶圓承載器(P5000 LiftPVD HP Lift)等有超過50%的零件,包括金屬零組件、石英零組件、矽材料零組件、陶瓷零組件、石墨零組件、PCB、線束(cable harness)等都在台灣採購。

但不要小看零組件、半導體設備的耗材技術深度及市場,使用這些半導體機械設備必會產生磨耗,因此定期更換耗材是維持機器正常運轉所必須的程序步驟。然而半導體用零組件、耗材多使用於真空腔體環境中,然而在真空過程中,零組件材料組織內外,常會釋出對製程反應具不良影響或會破壞腔體真空度、潔淨度的氣體分子、水氣及不純物,最後會導致晶圓品質受損,而造成各種瑕疵產生。

對於晶圓製造業者而言,也希望這些用於前段設備零組件、耗材市場都能國產化,以一個簡易公式來看,零組件總成本=採購成本+庫存管理成本+機會成本,單單在採購成本這一項目上,台灣跟國外生產一來一往就有關稅差距,這還不包括交期時間、製程變動不夠彈性等問題,由此可知前段設備零組件、耗材國產化對於降低成本的重要性。

至於在市場方面,根據應用材料統計,2005年全球前段製程設備市場約為240億美元,但用於前段設備零組件、耗材市場就達90億美元,若單純計算台灣的市場值,也有將近14億美元,不可謂不多,更何況這些前段設備零組件、耗材市場是年年都有需求,不是可以用一輩子;再加上設備業者可以利用生產零組件練兵,藉此厚植實力,替日後整機代工做準備。

發展台灣半導體設備本土化優劣勢分析

當然只看市場多大是劃地自限,而是應該要先檢視自我優劣勢,補強不足,發揮所長,才能夠有機會爭取到每年新台幣上千億元的市場。將分以下5個部分討論之,包括系統機電整合能力、特殊製程技術能力、品質管理系統能否達到跨國企業的要求、全球運籌管理能力、公司財務能否承擔半導體產業景氣循環的考驗。

首先是在系統機電整合能力上,系統機電整合包含了自動化系統,機電產品製程技術,機械視覺,機電介面與系統整合,電腦及週邊設備等領域結合,但相較於國外,雖然台灣學校體系培養出許多相關專業人才,但這些人才往往是系統機電整合能力擁有部分強項,但其中1∼2項則是較為欠缺或是薄弱(如懂機械的,電機方面較為薄弱)。

接著則是特殊製程技術能力,台灣設備製造業者不是單純只有製造1台設備如此簡單,其公司在半導體製程方面的能力,必須能夠符合晶圓製造業者需求,且能適應半導體快速進展必須不斷研發的產業生態,因為晶圓製造業者往往會依照客戶需求,而有一些製程上改變,倘若設備製造業者對此方面技術能力不夠,即使一開始可以將設備銷售出去,但未來恐怕仍會遭到淘汰命運。

第三點則是品質系統管理上,這一點往往是與跨國企業合作的門檻,這一點主要是標榜透過品質系統管理(如ISO 9001為例)驗證,將使其組織架構更為精簡、整體表現更優異,更容易掌握公司的發展狀況,使得在日益競爭的全球市場上,更有實力佔得先機。

其次為全球運籌管理能力。運籌(logistics),較通俗的講法為物流,其在1920年代的原始定義為實體分配,如運輸和儲存,以及較優越的行銷手法;1980年代中整合性物流興起,重視透過加值供應鏈,適時、適地與適量地將高品質的產品送到顧客手中;而1990年代更醞釀了策略性物流(strategic logistics)的概念,著重於利用通路夥伴聯盟與物流能力來爭取競爭優勢;現階段則是強調接單後生產(Build-to-order;BTO)為主的新營運策略。

最後則是公司財務方面,以美歐半導體設備先進國家的設備商為例,首先是應用材料,2005年(會計年度)營收為 69.91億美元,研發(R&D)費用則是9.41億美元,佔整體營收為13.5%。至於微影設備大廠ASML,2005年(會計年度)營收為 25.29億歐元,研發費用則是3.24億美元,佔整體營收為12.8%。單單這兩家公司花在研發上面的金額以及佔營收比例之高,恐怕已經沒有幾家本土半導體設備業者可以負擔。

看看競爭者政策制訂 回頭想想該如何應對

往前看領先者(歐美日3個競爭者),如何趕上他們的確是刻不容緩的事,但是如何避免競爭者(南韓、大陸)追上也重要課題,因此檢視主要競爭者國家的政策制訂,希望能夠藉此給政府部門參考,並考慮應變對策。

在南韓部分,南韓政府計劃於2007∼2015年間以每3年一階段方式,分3期投入3,600億韓元的研發經費,推動半導體設備國產化,未來並將設立半導體核心設備開發準備委員會,研發半導體用光罩蝕刻設備、光罩用鍍膜設備、Neutral Beam設備等實用裝備,以及步進機等下一代核心設備,並確保根源技術。

而這3階段的經費分配分別為900億韓元(每年300億韓元)、1,200億韓元(每年400億韓元)、1,500億韓元(每年500億韓元),並將設立相對基金(Matching fund),提供設備業者及元件業者研發支援。

目前南韓半導體設備國產化的程度不及20%,但為了要在2015年達成國產化50%的目標,南韓政府亦制定了「2015半導體發展策略」,推動半導體設備國產化。包括三星電子(Samsung)、海力士(Hynix)、東部亞南(DongbuAnam)半導體等主要業者及學界、研究機構、政府等單位,也將於2007年正式推動「半導體核心設備開發事業團」。

至於大陸部分,隨著第十一次5年計畫(2006∼2010)的啟動,發展主軸為提高技術層次並擴及半導體材料與設備領域,其次則是新增「積體電路產業促進條例」,根據資訊產業科技發展「十一五」規劃和2020年中長期規劃綱要,半導體技術獎勵政策,初步決定將以12吋廠與0.18微米以下先進製程為主,改變以往全面性的獎勵方式,重點發展項目包括12吋晶圓廠、16吋晶圓廠以及90奈米、65奈米和45奈米製程技術、MEMS技術、新型、高密度積體電路封裝、測試技術。

而在國產化設備部分,獎勵部分則為半導體和積體電路專用設備製造技術(含矽基、化合物、寬禁帶半導體設備製造技術)以及半導體和積體電路測試儀器製造技術,目標是6吋晶圓生產線設備上完全自主,8吋晶圓以及12吋晶圓生產線0.13∼0.065微米微影設備等有所突破。

且新的半導體產業發展政策除對半導體業者採行「五免五減半」的所得稅優惠措施外,另提供業者研發減稅、半導體設備支出免稅,以及協助IC設計業者尋求資金籌措管道等;並計劃成立專案基金扶植半導體產業,第一年基金規模達1,200萬∼2,500萬美元,之後基金規模將逐年擴大。

台灣在半導體產業中佔有不可替代的重要地位,如何利用既有的優勢來帶動半導體次產業(設備、材料等)的興起,是相關廠商以及政府部門所必須重視的。面對南韓強力競爭與大陸半導體產業日益蓬勃發展的威脅,台灣政府部門應該思考如何協助業者能夠創新技術,掌握半導體設備發展,讓不僅晶圓生產技術根留台灣,同時設備方面也能自主,厚植台灣半導體產業基礎技術,補足長久一來,台灣所欠缺的這一塊空白。

對照LCD設備產業,半導體設備本土化則是一路走來篳路藍縷,相較於工業局所公佈2005年台灣 LCD整體設備(含Array、Cell、Module、Inspection及Automation)自給率達21.96%,2005年台灣的半導體整體設備自給率還不到15%,一來一往之間,發展較久的半導體本土化是遠不如LCD本土化,然而問題在哪?業者與政府需做哪些方式因應呢?台灣半導體設備本土化現況及未來發展情形又會是如何呢?均將在下文討論之。

獨特的專業分工模式 引領台灣IC產業向前衝

台灣IC產業在歷經了30多年產、官、學、研界的共同努力下,目前實力在全球IC 產業已具備了一定的地位,2005年是僅次於美、日的全球第三大IC 生產國,IC產品產值達151億美元(約新台幣4,989億元)。台灣IC 產業與國外最大之不同點是在於專業分工的產業結構,因為在快速變遷的產業環境,以及與日漸增的擴大資本設備投資下,台灣獨特專業分工模式,比起國際大廠,相對地符合產業趨勢需求。

目前國際大廠多以設計、製造、封裝、測試,甚至系統產品等上、下游垂直整合的經營方式,然而台灣則是選擇採取上、下游垂直分工的經營型態,在集中資源於單一產業領域之術業專攻模式進行下,也確實獲得相當好的成效。

以台灣的專業分工體系來看,截至2005年底為止,台灣共有268家IC設計公司、8家晶圓材料業者、4家光罩公司、13家晶圓製造公司、33家封裝業者、35家測試業者、15家基板廠商、19家化學品廠商以及4家導線架生產廠商……等。

如此龐大且綿密的週邊相互支援廠商,讓台灣以1個虛擬上下整合產業鏈與其他國家競爭,設計部分,台灣設計業蓬勃發展,家數與產值(為新台幣3,200億元)皆僅次於美國;晶圓製造部分,晶圓製造業靠著晶圓雙雄在全球持續雄霸(2005年台灣晶圓代工市佔率72.4%)以及全球第二大的DRAM業者加持下,產值已達新台幣5,874億元;下游的封裝測試業也因上游優異的製造與代工能力,產值居於全球第一,為3,052億元。

就產品面而言,DRAM、SRAM等產品因進入市場較晚,已由美、日、韓等國佔取先機,但仍有第二的優異表現;Mask ROM則由於國外大廠接連退出,而使得台灣於近幾年皆獨佔全球第一的地位。

然而就在號稱是半導體王國的我們,12吋晶圓廠故鄉的口號下,晶圓製造的所需的關鍵設備的掌握度卻遠遠的落後其他先進國家(歐美日韓)。根據半導體協會SEMI統計,2006年半導體設備需求達388.1億美元,其中台灣地區超越南韓,達69.7億美元,位居全球第二。

看似美好龐大的市場,其實台灣業者大部分只能在後段封測設備(佔整體市場21%)上分得一杯羹,但是在前段關鍵製程設備,能夠有所發揮的業者卻少之又少(主要為漢民以及沛鑫2家業者)。

國產設備廠商切入主要市場 難難難

過去台灣半導體產業藉由國外大廠以及在製程與設備技術轉移下,產業快速成長,尤其台灣在半導體代工模式發展下掌握了成本競爭力,與國際大廠合作開發製程更逐漸累積先進技術優勢,在全球半導體產業分工下,台灣半導體代工產業對於龐大的設備需求十分旺盛。然而這麼大的設備需求,台灣不僅整體設備自製率不到 15%(前段設備僅達5%左右),連關鍵材料的掌握也都受制於國外廠商,連帶造成產業鏈發展不均衡,廠商議價能力也因此受到拘束。

這對於台灣而言,等於是將每年1,000多億元的市場拱手讓給國外大廠,也因此政府也開始重視與積極推動半導體設備產業的發展,為避免研發經費過於龐大,業者無法負擔,使用獎勵投資方案,利用科專與國科會計畫支持下發展許多半導體生產設備技術,且陸續由台灣研究單位(工研院、中科院)移轉至設備廠商,但往往因為推出時程,以及技術無法符合台灣製造業者需求遭到失敗的命運。

這是因為在高階製程設備需求方面,半導體製程發展快速,線寬也不斷朝向物理、化學、光學的極限前進,由於設備研發面對的困難度倍增,研發金額急遽上升,設備售價格更是不斷向上攀升,因此高階製程(如0.13微米以下製程)設備通常搭配12吋晶圓增加設備產出,藉以提高單一設備效益。

也正因為1片12吋晶圓產出晶粒數為8吋晶圓的2.25倍,因此12吋設備已成半導體廠主要的購置設備,但相對地有能力建廠的業者卻變少(1座12吋廠需要20億∼25億美元),連帶造成12吋設備需求數量較過去8吋廠為低,僧多(設備業者)粥少(設備需求)情況下,台灣設備業者不見得可以進入製造業者評估範圍內。

縱使台灣設備業者以設備低廉為主打,製造業者也不會因此就會購買,因為半導體產品變化速度極快,隨著新產品的出現及製程技術的提升,有時舊有設備必須完全淘汰,研製全新設備方能符合市場要求,例如隨製程技術邁向90奈米主流的同時,化學機械研磨機、覆晶封裝就成為市場主流,另隨著銅製程技術的進步,許多設備開發皆需隨之調整。

而半導體製造材料昂貴,任何製程中的疏失都將造成無可彌補的巨大損失,因此製造設備的可靠度及精密度要求成為必要條件,即使台灣在精密機械加工技術層次有相當水準,所開發出的設備仍很難獲得市場接受。

當然也有台灣設備業者採取先推機台讓製造廠商試用,等到廠商確定設備沒問題後再行購買,但是以前段製程設備單一設備上千萬的金額,再加上量產前龐大的研費經費支出,台灣設備業者除了少數擁有雄厚資金的幾家業者,能夠有足夠資金一次生產好幾台設備,置放在不同的客戶廠房內生產,並試用到滿意付款外,剩下的幾乎只能轉到成熟且風險性較低的設備,畢竟這一試用下去,就不知道何時才能回收。

台灣前後段製程設備國產化5階段時期回顧

其實以台灣每年台灣超過新台幣1,000億元內需市場,配合台灣半導體產業投資發展計畫,幾乎可以讓台灣成為亞太地區設備研發與製造中心,供應東南亞以及大陸市場。就台灣半導體設備產業發展分析,屬於半導體後段製程的封裝技術較為成熟,至於前段製程設備僅有少數幾家業者有能力。

台灣早期的封裝設備是由外商的封裝廠自動化部門自行開發生產製造,不過隨著封裝廠人力向四處擴散且一些台灣廠商先後加入後段封裝設備製造,逐漸帶動封裝設備產業國產化製造蓬勃發展,而這些業者早期的設備,是切入屬於封裝後段Trim/Form設備與模具耗材部分,最後才逐漸轉往生產自動蓋印設備,這一階段時期約為 1980年代。

之後政府由科專計劃委託研發單位如工研院機械所等,引進封裝前段關鍵製程技術,包含晶圓切割、黏晶、銲線等關鍵製程技術,而設備廠商在發展上也由當初利基型設備累積技術,逐漸轉往關鍵製程設備的開發,此時政府也在1995年成立「精密機械工業發展推動小組」,藉此推動協助廠商半導體設備國產化。

當時台灣切入後段封裝設備業者包含:晶圓切割設備、BGA切割設備的優力特公司;黏晶、晶粒取放設備的廠商均豪精密與斯利康科技;生產Trim/Form設備的廠商為基丞、鉅基與盛技科技等;基板清洗設備、蓋印設備鈦昇科技;蓋印設備的格瑞科技;生產基板清洗設備的廠商則為暉聖科技。

而廠商也開發出新設備包含:均豪精密的自動封膠設備與覆晶黏晶設備;鈦昇科技的Plasma BGA基板清洗設備,並與封裝大廠共同研發覆晶製程相關設備,以當時技術而言,雖然許多台灣業者在前段設備並沒有有所發揮,但在後段封測設備部分,卻是大步向前加快腳步追趕,也讓一些後段製程設備技術上已逐漸縮小與國外大廠的技術差距。

1996年政府將半導體設備國產化列為10大新興工業之一,並訂定「新興重要策略性產業獎勵辦法」項目,希望藉此輔佐國產半導體前後段製程設備國產化。與前2階段不同的,這一段不是由純國產設備製造商主導,而是由另外二種類型業者帶領國產製程設備向前衝,第一種是代理商轉型,第二種則是歸國學人創業,至於業者有:黏晶設備的華東半導體;電漿(Plasma)廠商晶研科技;後段測試的蔚華系統……等。

時序進入2000年,由於台灣設備需求量龐大,隨著台灣加工能力提昇,國外設備廠商(主要是美商應用材料)開始萌生零組件當地供應的策略,希望一方面降低零組件成本,另一方面則是希望藉由零組件當地供應策略縮短交期、減少庫存與備料,因此產生半導體設備零組件委外製造的商機。

在前段零組件、半導體設備的耗材如Qauds、Rings等產品上,已有包括慶康、啟成、日揚等廠商已進行開發生產;至於在腔體的製造與處理上,已涉入或少量進行實驗設備組件代工的廠商包含如公準、日揚、榮眾等廠商。

然而相較於後段封測設備一堆業者如火如荼紛紛加入,前段製程設備則是在發展上則遭遇較大的挑戰,雖然當時台灣晶圓製造技術與製程能力已經逐漸趕上國際水準,但畢竟台灣前段製程設備起步較晚,相對地在製程能力累積不足,再加上國外設備大廠技術開發資金上之投入,台灣廠商的研發資源相對是比較薄弱。

此時台灣加入半導體前段製程設備生產的業者包括:弘塑科技與崧展科技則是發展濕製程清洗設備;生產沉積、蝕刻設備的廠商倍強真空;而從和立聯合真空部門獨立出來的中華聯合半導體,則是購併YAC在台之子公司台科半導體,生產製造凸塊UBM用真空濺鍍設備、高密度電漿機台;以電漿技術為核心,發展電漿蝕刻設備、PECVD等設備的晶研科技。

而在這階段,有1個跟前3階段不一樣的情形,那就是大型企業轉投資進入半導體設備代工行列,包括鴻海、東元集團、大同等廠商相繼跨行投資半導體設備製造相關領域,尤其是對於模組與次系統的代工相當積極,逐漸改變台灣半導體設備產業的生態。

包括沛鑫半導體挾鴻海在精密加工上的優勢,與應用材料、Anelva等廠商合作;東元集團專注於包含伺服馬達等產品,曾與南韓周星洽談合作;至於大同公司則是希望以其重電領域的經驗與優勢,切入半導體設備配電系統的相關領域。

至於第五階段的發展,算是台灣發展半導體前段設備,甚至於是擺脫代工設備製造,改以自有品牌設備銷售豐收的時候,包括崇越由代理國外半導體設備起家,再切入二手設備與零組件代工,近來也推出自有品牌產品;帆宣主要為系統代理廠商,目前並自行生產零組件,且跨足生產平面顯示器設備;購併電漿廠商晶研科技,營運資金2.1億元。

成功開發出反應離子蝕刻機(RIE)、電漿輔助化學氣相沉積(PECVD)、高密度電漿蝕刻機(HDP- Etcher)、電漿清潔及改質機(PRS系列)等多種量產用電漿真空設備晶研科技併入志聖工業,成為志聖工業竹科分公司;曾購併華東半導體的均豪精密,也順利合併群錄自動化,合併後的均豪集團,將發展為3個事業群,原群錄自動化則改為均豪精密中科群錄分公司,;蔚華科與設備原廠科頓(Credence)合資成立科頓蔚華技術整合公司,實收資本額新台幣1,800萬元,總部設於新竹,並於高雄設有營運據點。

然而最成功的應屬代理商漢民系統,轉投資漢民微測及漢辰科技,切入缺陷量測(Defect Inspection)及離子佈值(Ion Implant),並推出自有品牌設備,除了已經順利銷售到台積電、聯電、茂德等台灣晶圓製造業者外,也順利外銷到其他地區(北美、日本、新加坡等),替台灣本土半導體前段製程設備技術扳回一成。

機會在哪? 跨越障礙往前衝

至於本土國產設備業者在前段設備還有哪些商機呢?主要可以分為整機以及零組件、耗材兩部分。整機代工部分,比起TFT LCD產業,台灣能夠著墨的地方還是有限,因為國外半導體設備商未來勢必面臨降低成本的壓力,但畢竟在台生產並沒有迫切性,導致多數國外設備業者整機在台灣生產的意願極低。

以TFT LCD產業來講,每一世代進化,生產用設備機台尺寸相對暴增, 如友達在2005年向Applied Films(現已被應用材料購併)訂購的六代線尺寸用於彩色濾光片製程用的ITO真空濺鍍機台體積龐大,整個機台尺寸長達40公尺、寬10公尺,總重 170噸。

最後動用安托諾夫AN-225及華航B747-400全貨機各1架,前者載運15箱140噸重機台,後者載運19箱30噸重機台。設備抵台後,友達共準備18輛拖板車擔任陸上運輸,其陸上運輸車隊長達1.5公里,再全程由高速公路警察護送自二號國道轉一號國道,直接送至中科友達光電六代廠。

反觀12吋半導體製程設備尺寸再怎麼大,也不需要動用到如何龐大的資源,再加上考量到其他因素(台灣整機製造能力、原廠技術外流、資金等等),所以除了少數1∼2家業者(如沛鑫等)有機會替國外設備大廠代工整機外,恐怕台灣設備業者現階段能夠接單生產的,恐怕還是集中在零組件、耗材如Qauds、Rings等產品。

以應用材料為例,台灣製造中心所生產的各模組,包括潔淨室製造用的晶圓平邊對準室(Orienter Chamber)、晶圓冷卻室(Cooldown Chamber)以及電漿調節器(DPS RF、MatchRF、MatchHE RF Match)、除氣裝置(PVD Degas)晶圓承載器(P5000 LiftPVD HP Lift)等有超過50%的零件,包括金屬零組件、石英零組件、矽材料零組件、陶瓷零組件、石墨零組件、PCB、線束(cable harness)等都在台灣採購。

但不要小看零組件、半導體設備的耗材技術深度及市場,使用這些半導體機械設備必會產生磨耗,因此定期更換耗材是維持機器正常運轉所必須的程序步驟。然而半導體用零組件、耗材多使用於真空腔體環境中,然而在真空過程中,零組件材料組織內外,常會釋出對製程反應具不良影響或會破壞腔體真空度、潔淨度的氣體分子、水氣及不純物,最後會導致晶圓品質受損,而造成各種瑕疵產生。

對於晶圓製造業者而言,也希望這些用於前段設備零組件、耗材市場都能國產化,以一個簡易公式來看,零組件總成本=採購成本+庫存管理成本+機會成本,單單在採購成本這一項目上,台灣跟國外生產一來一往就有關稅差距,這還不包括交期時間、製程變動不夠彈性等問題,由此可知前段設備零組件、耗材國產化對於降低成本的重要性。

至於在市場方面,根據應用材料統計,2005年全球前段製程設備市場約為240億美元,但用於前段設備零組件、耗材市場就達90億美元,若單純計算台灣的市場值,也有將近14億美元,不可謂不多,更何況這些前段設備零組件、耗材市場是年年都有需求,不是可以用一輩子;再加上設備業者可以利用生產零組件練兵,藉此厚植實力,替日後整機代工做準備。

發展台灣半導體設備本土化優劣勢分析

當然只看市場多大是劃地自限,而是應該要先檢視自我優劣勢,補強不足,發揮所長,才能夠有機會爭取到每年新台幣上千億元的市場。將分以下5個部分討論之,包括系統機電整合能力、特殊製程技術能力、品質管理系統能否達到跨國企業的要求、全球運籌管理能力、公司財務能否承擔半導體產業景氣循環的考驗。

首先是在系統機電整合能力上,系統機電整合包含了自動化系統,機電產品製程技術,機械視覺,機電介面與系統整合,電腦及週邊設備等領域結合,但相較於國外,雖然台灣學校體系培養出許多相關專業人才,但這些人才往往是系統機電整合能力擁有部分強項,但其中1∼2項則是較為欠缺或是薄弱(如懂機械的,電機方面較為薄弱)。

接著則是特殊製程技術能力,台灣設備製造業者不是單純只有製造1台設備如此簡單,其公司在半導體製程方面的能力,必須能夠符合晶圓製造業者需求,且能適應半導體快速進展必須不斷研發的產業生態,因為晶圓製造業者往往會依照客戶需求,而有一些製程上改變,倘若設備製造業者對此方面技術能力不夠,即使一開始可以將設備銷售出去,但未來恐怕仍會遭到淘汰命運。

第三點則是品質系統管理上,這一點往往是與跨國企業合作的門檻,這一點主要是標榜透過品質系統管理(如ISO 9001為例)驗證,將使其組織架構更為精簡、整體表現更優異,更容易掌握公司的發展狀況,使得在日益競爭的全球市場上,更有實力佔得先機。

其次為全球運籌管理能力。運籌(logistics),較通俗的講法為物流,其在1920年代的原始定義為實體分配,如運輸和儲存,以及較優越的行銷手法;1980年代中整合性物流興起,重視透過加值供應鏈,適時、適地與適量地將高品質的產品送到顧客手中;而1990年代更醞釀了策略性物流(strategic logistics)的概念,著重於利用通路夥伴聯盟與物流能力來爭取競爭優勢;現階段則是強調接單後生產(Build-to-order;BTO)為主的新營運策略。

最後則是公司財務方面,以美歐半導體設備先進國家的設備商為例,首先是應用材料,2005年(會計年度)營收為 69.91億美元,研發(R&D)費用則是9.41億美元,佔整體營收為13.5%。至於微影設備大廠ASML,2005年(會計年度)營收為 25.29億歐元,研發費用則是3.24億美元,佔整體營收為12.8%。單單這兩家公司花在研發上面的金額以及佔營收比例之高,恐怕已經沒有幾家本土半導體設備業者可以負擔。

看看競爭者政策制訂 回頭想想該如何應對

往前看領先者(歐美日3個競爭者),如何趕上他們的確是刻不容緩的事,但是如何避免競爭者(南韓、大陸)追上也重要課題,因此檢視主要競爭者國家的政策制訂,希望能夠藉此給政府部門參考,並考慮應變對策。

在南韓部分,南韓政府計劃於2007∼2015年間以每3年一階段方式,分3期投入3,600億韓元的研發經費,推動半導體設備國產化,未來並將設立半導體核心設備開發準備委員會,研發半導體用光罩蝕刻設備、光罩用鍍膜設備、Neutral Beam設備等實用裝備,以及步進機等下一代核心設備,並確保根源技術。

而這3階段的經費分配分別為900億韓元(每年300億韓元)、1,200億韓元(每年400億韓元)、1,500億韓元(每年500億韓元),並將設立相對基金(Matching fund),提供設備業者及元件業者研發支援。

目前南韓半導體設備國產化的程度不及20%,但為了要在2015年達成國產化50%的目標,南韓政府亦制定了「2015半導體發展策略」,推動半導體設備國產化。包括三星電子(Samsung)、海力士(Hynix)、東部亞南(DongbuAnam)半導體等主要業者及學界、研究機構、政府等單位,也將於2007年正式推動「半導體核心設備開發事業團」。

至於大陸部分,隨著第十一次5年計畫(2006∼2010)的啟動,發展主軸為提高技術層次並擴及半導體材料與設備領域,其次則是新增「積體電路產業促進條例」,根據資訊產業科技發展「十一五」規劃和2020年中長期規劃綱要,半導體技術獎勵政策,初步決定將以12吋廠與0.18微米以下先進製程為主,改變以往全面性的獎勵方式,重點發展項目包括12吋晶圓廠、16吋晶圓廠以及90奈米、65奈米和45奈米製程技術、MEMS技術、新型、高密度積體電路封裝、測試技術。

而在國產化設備部分,獎勵部分則為半導體和積體電路專用設備製造技術(含矽基、化合物、寬禁帶半導體設備製造技術)以及半導體和積體電路測試儀器製造技術,目標是6吋晶圓生產線設備上完全自主,8吋晶圓以及12吋晶圓生產線0.13∼0.065微米微影設備等有所突破。

且新的半導體產業發展政策除對半導體業者採行「五免五減半」的所得稅優惠措施外,另提供業者研發減稅、半導體設備支出免稅,以及協助IC設計業者尋求資金籌措管道等;並計劃成立專案基金扶植半導體產業,第一年基金規模達1,200萬∼2,500萬美元,之後基金規模將逐年擴大。

台灣在半導體產業中佔有不可替代的重要地位,如何利用既有的優勢來帶動半導體次產業(設備、材料等)的興起,是相關廠商以及政府部門所必須重視的。面對南韓強力競爭與大陸半導體產業日益蓬勃發展的威脅,台灣政府部門應該思考如何協助業者能夠創新技術,掌握半導體設備發展,讓不僅晶圓生產技術根留台灣,同時設備方面也能自主,厚植台灣半導體產業基礎技術,補足長久一來,台灣所欠缺的這一塊空白。

Sunday, August 20, 2006

Steve Jobs 2005年Stanford畢業典禮演講 (中英對照)[轉貼]

「求知若飢,虛心若愚」

「以下是蘋果電腦公司與Pixar動畫製作室執行長Steve Jobs 在2005年六月12日對全體史丹佛大學畢業生的演講內容。

======================================

今天,有榮幸來到各位從世界上最好的學校之一畢業的畢業典禮上。我從來沒從大學畢業。說實話,這是我離大學畢業最近的一刻。今天,我只說三個故事,不談大道理,三個故事就好。

第一個故事,是關於人生中的點點滴滴怎麼串連在一起。

我在里德學院(Reed college)待了六個月就辦休學了。到我退學前,一共休學了十八個月。那麼,我為什麼休學?

這得從我出生前講起。我的親生母親當時是個研究生,年輕未婚媽媽,她決定讓別人收養我。她強烈覺得應該讓有大學畢業的人收養我,所以我出生時,她就準備讓我被一對律師夫婦收養。但是這對夫妻到了最後一刻反悔了,他們想收養女孩。所以在等待收養名單上的一對夫妻,我的養父母,在一天半夜裡接到一通電話,問他們「有一名意外出生的男孩,你們要認養他嗎?」而他們的回答是「當然要」。

後來,我的生母發現,我現在的媽媽從來沒有大學畢業,我現在的爸爸則連高中畢業也沒有。

她拒絕在認養文件上做最後簽字。直到幾個月後,我的養父母同意將來一定會讓我上大學,她才軟化態度。

十七年後,我上大學了。但是當時我無知選了一所學費幾乎跟史丹佛一樣貴的大學,我那工人階級的父母所有積蓄都花在我的學費上。六個月後,我看不出唸這個書的價值何在。

那時候,我不知道這輩子要幹什麼,也不知道唸大學能對我有什麼幫助,而且我為了唸這個書,花光了我父母這輩子的所有積蓄,所以我決定休學,相信船到橋頭自然直。

當時這個決定看來相當可怕,可是現在看來,那是我這輩子做過最好的決定之一。當我休學之後,我再也不用上我沒興趣的必修課,把時間拿去聽那些我有興趣的課。

這一點也不浪漫。我沒有宿舍,所以我睡在友人家裡的地板上,靠著回收可樂空罐的五先令退費買吃的,每個星期天晚上得走七哩的路繞過大半個鎮去印度教的 Hare Krishna 神廟吃頓好料。我喜歡Hare Krishna神廟的好料。追尋我的好奇與直覺,我所駐足的大部分事物,後來看來都成了無價之寶。

舉例來說:

當時里德學院有著大概是全國最好的書法指導。在整個校園內的每一張海報上,每個抽屜的標籤上,都是美麗的手寫字。因為我休學了,可以不照正常選課程序來,所以我跑去學書法。我學了serif 與san serif 字體,學到在不同字母組合間變更字間距,學到活版印刷偉大的地方。書法的美好、歷史感與藝術感是科學所無法捕捉的,我覺得那很迷人。

我沒預期過學的這些東西能在我生活中起些什麼實際作用,不過十年後,當我在設計第一台麥金塔時,我想起了當時所學的東西,所以把這些東西都設計進了麥金塔裡,這是第一台能印刷出漂亮東西的電腦。如果我沒沉溺於那樣一門課裡,麥金塔可能就不會有多重字體跟變間距字體了。又因為Windows抄襲了麥金塔的使用方式,如果當年我沒這樣做,大概世界上所有的個人電腦都不會有這些東西,印不出現在我們看到的漂亮的字來了。

當然,當我還在大學裡時,不可能把這些點點滴滴預先串在一起,但是這在十年後回顧,就顯得非常清楚。

我再說一次,你不能預先把點點滴滴串在一起;唯有未來回顧時,你才會明白那些點點滴滴是如何串在一起的。所以你得相信,你現在所體會的東西,將來多少會連接在一塊。你得信任某個東西,直覺也好,命運也好,生命也好,或者業力。這種作法從來沒讓我失望,也讓我的人生整個不同起來。

我的第二個故事,有關愛與失去。

我好運-年輕時就發現自己愛做什麼事。我二十歲時,跟Steve Wozniak在我爸媽的車庫裡開始了蘋果電腦的事業。我們拼命工作,蘋果電腦在十年間從一間車庫裡的兩個小夥子擴展成了一家員工超過四千人、市價二十億美金的公司,在那之前一年推出了我們最棒的作品-麥金塔,而我才剛邁入人生的第三十個年頭,然後被炒魷魚。

要怎麼讓自己創辦的公司炒自己魷魚?

好吧,當蘋果電腦成長後,我請了一個我以為他在經營公司上很有才幹的傢伙來,他在頭幾年也確實幹得不錯。可是我們對未來的願景不同,最後只好分道揚鑣,董事會站在他那邊,炒了我魷魚,公開把我請了出去。曾經是我整個成年生活重心的東西不見了,令我不知所措。

有幾個月,我實在不知道要幹什麼好。我覺得我令企業界的前輩們失望-我把他們交給我的接力棒弄丟了。我見了創辦HP的David Packard跟創辦Intel的Bob Noyce,跟他們說我很抱歉把事情搞砸得很厲害了。我成了公眾的非常負面示範,我甚至想要離開矽谷。

但是漸漸的,我發現,我還是喜愛著我做過的事情,在蘋果的日子經歷的事件沒有絲毫改變我愛做的事。我被否定了,可是我還是愛做那些事情,所以我決定從頭來過。

當時我沒發現,但是現在看來,被蘋果電腦開除,是我所經歷過最好的事情。

成功的沉重被從頭來過的輕鬆所取代,每件事情都不那麼確定,讓我自由進入這輩子最有創意的年代。

接下來五年,我開了一家叫做 NeXT的公司,又開一家叫做Pixar的公司,也跟後來的老婆談起了戀愛。Pixar接著製作了世界上第一部全電腦動畫電影,玩具總動員,現在是世界上最成功的動畫製作公司。然後,蘋果電腦買下了NeXT,我回到了蘋果,我們在NeXT發展的技術成了蘋果電腦後來復興的核心。

我也有了個美妙的家庭。

我很確定,如果當年蘋果電腦沒開除我,就不會發生這些事情。這帖藥很苦口,可是我想蘋果電腦這個病人需要這帖藥。有時候,人生會用磚頭打你的頭。不要喪失信心。我確信,我愛我所做的事情,這就是這些年來讓我繼續走下去的唯一理由。

你得找出你愛的,工作上是如此,對情人也是如此。

你的工作將填滿你的一大塊人生,唯一獲得真正滿足的方法就是做你相信是偉大的工作,而唯一做偉大工作的方法是愛你所做的事。如果你還沒找到這些事,繼續找,別停頓。盡你全心全力,你知道你一定會找到。而且,如同任何偉大的關係,事情只會隨著時間愈來愈好。所以,在你找到之前,繼續找,別停頓。

我的第三個故事,關於死亡。

當我十七歲時,我讀到一則格言,好像是「把每一天都當成生命中的最後一天,你就會輕鬆自在。」

這對我影響深遠,在過去33年裡,我每天早上都會照鏡子,自問:「如果今天是此生最後一日,我今天要幹些什麼?」每當我連續太多天都得到一個「沒事做」的答案時,我就知道我必須有所變革了。

提醒自己快死了,是我在人生中下重大決定時,所用過最重要的工具。因為幾乎每件事-所有外界期望、所有名譽、所有對困窘或失敗的恐懼-在面對死亡時,都消失了,只有最重要的東西才會留下。提醒自己快死了,是我所知避免掉入自己有東西要失去了的陷阱裡最好的方法。人生不帶來,死不帶去,沒什麼道理不順心而為。

一年前,我被診斷出癌症。我在早上七點半作斷層掃描,在胰臟清楚出現一個腫瘤,我連胰臟是什麼都不知道。醫生告訴我,那幾乎可以確定是一種不治之症,我大概活不到三到六個月了。醫生建議我回家,好好跟親人們聚一聚,這是醫生對臨終病人的標準建議。那代表你得試著在幾個月內把你將來十年想跟小孩講的話講完。那代表你得把每件事情搞定,家人才會盡量輕鬆。那代表你得跟人說再見了。

我整天想著那個診斷結果,那天晚上做了一次切片,從喉嚨伸入一個內視鏡,從胃進腸子,插了根針進胰臟,取了一些腫瘤細胞出來。我打了鎮靜劑,不醒人事,但是我老婆在場。她後來跟我說,當醫生們用顯微鏡看過那些細胞後,他們都哭了,因為那是非常少見的一種胰臟癌,可以用手術治好。所以我接受了手術,康復了。

這是我最接近死亡的時候,我希望那會繼續是未來幾十年內最接近的一次。

經歷此事後,我可以比之前死亡只是抽象概念時要更肯定告訴你們下面這些:

沒有人想死。即使那些想上天堂的人,也想活著上天堂。但是死亡是我們共有的目的地,

沒有人逃得過。這是註定的,因為死亡簡直就是生命中最棒的發明,是生命變化的媒介,

送走老人們,給新生代留下空間。現在你們是新生代,但是不久的將來,你們也會逐漸變老,被送出人生的舞台。抱歉講得這麼戲劇化,但是這是真的。

你們的時間有限,所以不要浪費時間活在別人的生活裡。

不要被信條所惑-盲從信條就是活在別人思考結果裡。

不要讓別人的意見淹沒了你內在的心聲。

最重要的,擁有跟隨內心與直覺的勇氣,你的內心與直覺多少已經知道你真正想要成為什麼樣的人。

任何其他事物都是次要的。

在我年輕時,有本神奇的雜誌叫做 Whole Earth Catalog,當年我們很迷這本雜誌。那是一位住在離這不遠的Menlo Park的Stewart Brand發行的,他把雜誌辦得很有詩意。那是1960年代末期,個人電腦跟桌上出版還沒發明,所有內容都是打字機、剪刀跟拍立得相機做出來的。雜誌內容有點像印在紙上的Google,在Google出現之前35年就有了:理想化,充滿新奇工具與神奇的註記。

Stewart跟他的出版團隊出了好幾期Whole Earth Catalog,然後出了停刊號。

當時是1970年代中期,我正是你們現在這個年齡的時候。

在停刊號的封底,有張早晨鄉間小路的照片,那種你去爬山時會經過的鄉間小路。

在照片下有行小字:

求知若飢,虛心若愚。

那是他們親筆寫下的告別訊息,我總是以此自許。

當你們畢業,展開新生活,我也以此期許你們。

求知若飢,虛心若愚。

非常謝謝大家。

========================================================================

'You've got to find what you love,' Jobs says

http://news-service.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html

This is the text of the Commencement address by Steve Jobs, CEO of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, delivered on June 12, 2005.

I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories.

The first story is about connecting the dots.

I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out?

It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: "We have an unexpected baby boy; do you want him?" They said: "Of course." My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college.

And 17 years later I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working-class parents' savings were being spent on my college tuition.

After six months, I couldn't see the value in it.

I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out.

And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out OK.

It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made.

The minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn't interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting.

It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms, I returned coke bottles for the 5? deposits to buy food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it.

And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on.

Let me give you one example:

Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus every poster, every label on every drawer, was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and san serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating.

None of this had even a hope of any practical application in my life.

But ten years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, its likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do.

Of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards ten years later.

Again, you can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something - your gut, destiny, life, karma, whatever.

This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

My second story is about love and loss.

I was lucky – I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4000 employees. We had just released our finest creation - the Macintosh - a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired.

How can you get fired from a company you started?

Well, as Apple grew we hired someone who I thought was very talented to run the company with me,

and for the first year or so things went well. But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling out. When we did, our Board of Directors sided with him. So at 30 I was out. And very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating.

I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down - that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley.

But something slowly began to dawn on me – I still loved what I did.

The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love.

And so I decided to start over.

I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life.

During the next five years, I started a company named NeXT, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the worlds first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought NeXT, I retuned to Apple, and the technology we developed at NeXT is at the heart of Apple's current renaissance.

And Laurene and I have a wonderful family together.

I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work.

And the only way to do great work is to love what you do.

If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart,you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle.

My third story is about death.

When I was 17, I read a quote that went something like:

"If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right."

It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: "If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?" And whenever the answer has been "No" for too many days in a row, I know I need to change something.

Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything – all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important.

Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than three to six months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die.It means to try to tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months.

It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family.

It means to say your goodbyes.

I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery.

I had the surgery and I'm fine now.

This was the closest I've been to facing death, and I hope its the closest I get for a few more decades.

Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept:

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there.

And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it.

And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life.

It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new.

Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away.

Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.

Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking.

Don't let the noise of other's opinions drown out your own inner voice.

And most important, have the courage to follow your heart and intuition.

They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, which was one of the bibles of my generation. It was created by a fellow named Stewart Brand not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 1960's, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along: it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.

Stewart and his team put out several issues of The Whole Earth Catalog, and then when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous.

Beneath it were the words:

"Stay Hungry. Stay Foolish."

It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish.

And I have always wished that for myself.

And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.

Stay Hungry. Stay Foolish.

「以下是蘋果電腦公司與Pixar動畫製作室執行長Steve Jobs 在2005年六月12日對全體史丹佛大學畢業生的演講內容。

======================================

今天,有榮幸來到各位從世界上最好的學校之一畢業的畢業典禮上。我從來沒從大學畢業。說實話,這是我離大學畢業最近的一刻。今天,我只說三個故事,不談大道理,三個故事就好。

第一個故事,是關於人生中的點點滴滴怎麼串連在一起。

我在里德學院(Reed college)待了六個月就辦休學了。到我退學前,一共休學了十八個月。那麼,我為什麼休學?

這得從我出生前講起。我的親生母親當時是個研究生,年輕未婚媽媽,她決定讓別人收養我。她強烈覺得應該讓有大學畢業的人收養我,所以我出生時,她就準備讓我被一對律師夫婦收養。但是這對夫妻到了最後一刻反悔了,他們想收養女孩。所以在等待收養名單上的一對夫妻,我的養父母,在一天半夜裡接到一通電話,問他們「有一名意外出生的男孩,你們要認養他嗎?」而他們的回答是「當然要」。

後來,我的生母發現,我現在的媽媽從來沒有大學畢業,我現在的爸爸則連高中畢業也沒有。

她拒絕在認養文件上做最後簽字。直到幾個月後,我的養父母同意將來一定會讓我上大學,她才軟化態度。

十七年後,我上大學了。但是當時我無知選了一所學費幾乎跟史丹佛一樣貴的大學,我那工人階級的父母所有積蓄都花在我的學費上。六個月後,我看不出唸這個書的價值何在。

那時候,我不知道這輩子要幹什麼,也不知道唸大學能對我有什麼幫助,而且我為了唸這個書,花光了我父母這輩子的所有積蓄,所以我決定休學,相信船到橋頭自然直。

當時這個決定看來相當可怕,可是現在看來,那是我這輩子做過最好的決定之一。當我休學之後,我再也不用上我沒興趣的必修課,把時間拿去聽那些我有興趣的課。

這一點也不浪漫。我沒有宿舍,所以我睡在友人家裡的地板上,靠著回收可樂空罐的五先令退費買吃的,每個星期天晚上得走七哩的路繞過大半個鎮去印度教的 Hare Krishna 神廟吃頓好料。我喜歡Hare Krishna神廟的好料。追尋我的好奇與直覺,我所駐足的大部分事物,後來看來都成了無價之寶。

舉例來說:

當時里德學院有著大概是全國最好的書法指導。在整個校園內的每一張海報上,每個抽屜的標籤上,都是美麗的手寫字。因為我休學了,可以不照正常選課程序來,所以我跑去學書法。我學了serif 與san serif 字體,學到在不同字母組合間變更字間距,學到活版印刷偉大的地方。書法的美好、歷史感與藝術感是科學所無法捕捉的,我覺得那很迷人。

我沒預期過學的這些東西能在我生活中起些什麼實際作用,不過十年後,當我在設計第一台麥金塔時,我想起了當時所學的東西,所以把這些東西都設計進了麥金塔裡,這是第一台能印刷出漂亮東西的電腦。如果我沒沉溺於那樣一門課裡,麥金塔可能就不會有多重字體跟變間距字體了。又因為Windows抄襲了麥金塔的使用方式,如果當年我沒這樣做,大概世界上所有的個人電腦都不會有這些東西,印不出現在我們看到的漂亮的字來了。

當然,當我還在大學裡時,不可能把這些點點滴滴預先串在一起,但是這在十年後回顧,就顯得非常清楚。

我再說一次,你不能預先把點點滴滴串在一起;唯有未來回顧時,你才會明白那些點點滴滴是如何串在一起的。所以你得相信,你現在所體會的東西,將來多少會連接在一塊。你得信任某個東西,直覺也好,命運也好,生命也好,或者業力。這種作法從來沒讓我失望,也讓我的人生整個不同起來。

我的第二個故事,有關愛與失去。

我好運-年輕時就發現自己愛做什麼事。我二十歲時,跟Steve Wozniak在我爸媽的車庫裡開始了蘋果電腦的事業。我們拼命工作,蘋果電腦在十年間從一間車庫裡的兩個小夥子擴展成了一家員工超過四千人、市價二十億美金的公司,在那之前一年推出了我們最棒的作品-麥金塔,而我才剛邁入人生的第三十個年頭,然後被炒魷魚。

要怎麼讓自己創辦的公司炒自己魷魚?

好吧,當蘋果電腦成長後,我請了一個我以為他在經營公司上很有才幹的傢伙來,他在頭幾年也確實幹得不錯。可是我們對未來的願景不同,最後只好分道揚鑣,董事會站在他那邊,炒了我魷魚,公開把我請了出去。曾經是我整個成年生活重心的東西不見了,令我不知所措。

有幾個月,我實在不知道要幹什麼好。我覺得我令企業界的前輩們失望-我把他們交給我的接力棒弄丟了。我見了創辦HP的David Packard跟創辦Intel的Bob Noyce,跟他們說我很抱歉把事情搞砸得很厲害了。我成了公眾的非常負面示範,我甚至想要離開矽谷。

但是漸漸的,我發現,我還是喜愛著我做過的事情,在蘋果的日子經歷的事件沒有絲毫改變我愛做的事。我被否定了,可是我還是愛做那些事情,所以我決定從頭來過。

當時我沒發現,但是現在看來,被蘋果電腦開除,是我所經歷過最好的事情。

成功的沉重被從頭來過的輕鬆所取代,每件事情都不那麼確定,讓我自由進入這輩子最有創意的年代。

接下來五年,我開了一家叫做 NeXT的公司,又開一家叫做Pixar的公司,也跟後來的老婆談起了戀愛。Pixar接著製作了世界上第一部全電腦動畫電影,玩具總動員,現在是世界上最成功的動畫製作公司。然後,蘋果電腦買下了NeXT,我回到了蘋果,我們在NeXT發展的技術成了蘋果電腦後來復興的核心。

我也有了個美妙的家庭。

我很確定,如果當年蘋果電腦沒開除我,就不會發生這些事情。這帖藥很苦口,可是我想蘋果電腦這個病人需要這帖藥。有時候,人生會用磚頭打你的頭。不要喪失信心。我確信,我愛我所做的事情,這就是這些年來讓我繼續走下去的唯一理由。

你得找出你愛的,工作上是如此,對情人也是如此。

你的工作將填滿你的一大塊人生,唯一獲得真正滿足的方法就是做你相信是偉大的工作,而唯一做偉大工作的方法是愛你所做的事。如果你還沒找到這些事,繼續找,別停頓。盡你全心全力,你知道你一定會找到。而且,如同任何偉大的關係,事情只會隨著時間愈來愈好。所以,在你找到之前,繼續找,別停頓。

我的第三個故事,關於死亡。

當我十七歲時,我讀到一則格言,好像是「把每一天都當成生命中的最後一天,你就會輕鬆自在。」

這對我影響深遠,在過去33年裡,我每天早上都會照鏡子,自問:「如果今天是此生最後一日,我今天要幹些什麼?」每當我連續太多天都得到一個「沒事做」的答案時,我就知道我必須有所變革了。

提醒自己快死了,是我在人生中下重大決定時,所用過最重要的工具。因為幾乎每件事-所有外界期望、所有名譽、所有對困窘或失敗的恐懼-在面對死亡時,都消失了,只有最重要的東西才會留下。提醒自己快死了,是我所知避免掉入自己有東西要失去了的陷阱裡最好的方法。人生不帶來,死不帶去,沒什麼道理不順心而為。

一年前,我被診斷出癌症。我在早上七點半作斷層掃描,在胰臟清楚出現一個腫瘤,我連胰臟是什麼都不知道。醫生告訴我,那幾乎可以確定是一種不治之症,我大概活不到三到六個月了。醫生建議我回家,好好跟親人們聚一聚,這是醫生對臨終病人的標準建議。那代表你得試著在幾個月內把你將來十年想跟小孩講的話講完。那代表你得把每件事情搞定,家人才會盡量輕鬆。那代表你得跟人說再見了。

我整天想著那個診斷結果,那天晚上做了一次切片,從喉嚨伸入一個內視鏡,從胃進腸子,插了根針進胰臟,取了一些腫瘤細胞出來。我打了鎮靜劑,不醒人事,但是我老婆在場。她後來跟我說,當醫生們用顯微鏡看過那些細胞後,他們都哭了,因為那是非常少見的一種胰臟癌,可以用手術治好。所以我接受了手術,康復了。

這是我最接近死亡的時候,我希望那會繼續是未來幾十年內最接近的一次。

經歷此事後,我可以比之前死亡只是抽象概念時要更肯定告訴你們下面這些:

沒有人想死。即使那些想上天堂的人,也想活著上天堂。但是死亡是我們共有的目的地,

沒有人逃得過。這是註定的,因為死亡簡直就是生命中最棒的發明,是生命變化的媒介,

送走老人們,給新生代留下空間。現在你們是新生代,但是不久的將來,你們也會逐漸變老,被送出人生的舞台。抱歉講得這麼戲劇化,但是這是真的。

你們的時間有限,所以不要浪費時間活在別人的生活裡。

不要被信條所惑-盲從信條就是活在別人思考結果裡。

不要讓別人的意見淹沒了你內在的心聲。

最重要的,擁有跟隨內心與直覺的勇氣,你的內心與直覺多少已經知道你真正想要成為什麼樣的人。

任何其他事物都是次要的。

在我年輕時,有本神奇的雜誌叫做 Whole Earth Catalog,當年我們很迷這本雜誌。那是一位住在離這不遠的Menlo Park的Stewart Brand發行的,他把雜誌辦得很有詩意。那是1960年代末期,個人電腦跟桌上出版還沒發明,所有內容都是打字機、剪刀跟拍立得相機做出來的。雜誌內容有點像印在紙上的Google,在Google出現之前35年就有了:理想化,充滿新奇工具與神奇的註記。

Stewart跟他的出版團隊出了好幾期Whole Earth Catalog,然後出了停刊號。

當時是1970年代中期,我正是你們現在這個年齡的時候。

在停刊號的封底,有張早晨鄉間小路的照片,那種你去爬山時會經過的鄉間小路。

在照片下有行小字:

求知若飢,虛心若愚。

那是他們親筆寫下的告別訊息,我總是以此自許。

當你們畢業,展開新生活,我也以此期許你們。

求知若飢,虛心若愚。

非常謝謝大家。

========================================================================

'You've got to find what you love,' Jobs says

http://news-service.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html

This is the text of the Commencement address by Steve Jobs, CEO of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, delivered on June 12, 2005.

I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories.

The first story is about connecting the dots.

I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out?

It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: "We have an unexpected baby boy; do you want him?" They said: "Of course." My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college.

And 17 years later I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working-class parents' savings were being spent on my college tuition.

After six months, I couldn't see the value in it.

I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out.

And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out OK.

It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made.

The minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn't interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting.

It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms, I returned coke bottles for the 5? deposits to buy food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it.

And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on.

Let me give you one example:

Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus every poster, every label on every drawer, was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and san serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating.

None of this had even a hope of any practical application in my life.

But ten years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, its likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do.

Of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards ten years later.

Again, you can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something - your gut, destiny, life, karma, whatever.

This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

My second story is about love and loss.

I was lucky – I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4000 employees. We had just released our finest creation - the Macintosh - a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired.

How can you get fired from a company you started?

Well, as Apple grew we hired someone who I thought was very talented to run the company with me,

and for the first year or so things went well. But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling out. When we did, our Board of Directors sided with him. So at 30 I was out. And very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating.

I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down - that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley.

But something slowly began to dawn on me – I still loved what I did.

The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love.

And so I decided to start over.

I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life.

During the next five years, I started a company named NeXT, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the worlds first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought NeXT, I retuned to Apple, and the technology we developed at NeXT is at the heart of Apple's current renaissance.

And Laurene and I have a wonderful family together.

I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work.

And the only way to do great work is to love what you do.

If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart,you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle.

My third story is about death.

When I was 17, I read a quote that went something like:

"If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right."

It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: "If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?" And whenever the answer has been "No" for too many days in a row, I know I need to change something.

Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything – all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important.

Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than three to six months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die.It means to try to tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months.

It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family.

It means to say your goodbyes.

I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery.

I had the surgery and I'm fine now.

This was the closest I've been to facing death, and I hope its the closest I get for a few more decades.

Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept:

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there.

And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it.

And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life.

It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new.

Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away.

Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.

Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking.

Don't let the noise of other's opinions drown out your own inner voice.

And most important, have the courage to follow your heart and intuition.

They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, which was one of the bibles of my generation. It was created by a fellow named Stewart Brand not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 1960's, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along: it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.

Stewart and his team put out several issues of The Whole Earth Catalog, and then when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous.

Beneath it were the words:

"Stay Hungry. Stay Foolish."

It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish.

And I have always wished that for myself.

And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.

Stay Hungry. Stay Foolish.

龍應台:你不能不知道的台灣─觀連宋訪大陸有感

1.「紅燈記」在臺北

2001年大陸的報紙出現這樣一則新聞:

去瞧瞧《紅燈記》裏的共產黨如何比鋼鐵還要硬!

幾經波折,不具國共鬥爭意識形態的文革樣板戲《紅燈記》,終於跨越台海,2月8日在國父紀念館舞臺點燃紅燈。這出稱爲「樣板中的樣板」的現代京劇,有讓臺灣戲迷仔細體會樣板神髓的機會。文革樣板戲《紅燈記》來台演出過程,不但通關審議一波三折,連劇本到底要不要稍作更改,也是考慮再三。中國京劇院原來已決定更改劇中出現「中囯共產黨」的文字,當演員們都已經練好了新臺詞時,院長吳江,又在演出前一天表示,基於多數臺灣劇場界人士的建議,還是決定一字不改,原汁原味的呈現樣板戲《紅燈記》的精髓。

在這樣的報導後面隱藏著什麼樣的現實?

台灣的政治癒來愈開放,但是開放到連宣傳共產黨「偉大」的革命樣板戲都進來了,還真是令人驚詫;這是兩岸關係史上一個不得了的里程碑,不能不去親看一眼。

看戲之前,剛好遇見教育部長曾志朗。所有大陸團體來台演出,都得經過教育部長的批准。曾志朗聽說我當晚要去看「紅燈記」,很高興地說,「好看啊。不過他們對台灣不太瞭解,為了『體貼』我們,把台詞都改了,『共產黨』改成『革命黨』三個字,說是不要『刺激』我們;我就批示,根本不需要,共產黨就共產黨嘛。什麼時代了。」

當天晚上,我邀了三個八十歲的長輩一起去看戲:在大陸當過國民黨憲兵連長的父親,浙江純安縣綢緞莊出身的母親,還有方伯伯,他在十七歲那年跟著蔣介石從奉化溪口走出來,千山萬水相隨,做了一輩子「老總統」的貼身侍衛。

國父紀念館有三千個座位,不是特別有號召力的表演,一般不敢訂這個場地,因為不容易坐滿。去之前,我還想,是不是經紀人不懂台灣政治現狀?那是「去中國化」在台灣的政治角力中甚囂塵上的時候。身為臺北市文化決策者的我,如果致詞時引用了司馬遷或韓非子,會被批為「統派」,意思是對台灣「不忠誠」。為國學大師錢穆和林語堂修葺故居時,我被怒罵質問,「錢林兩人都是中國人,不是台灣人,不可以用台灣人的錢去修中國人的房子!」在這樣的氣氛裡,來這樣一齣樣板戲?會有幾個人來看?

紅色的地毯,被水晶燈照亮了。人們紛紛入場。時間一到,所有的門被關上。我回頭看,三千個位子,全部坐滿,一個空位都沒有。這是首演。

燈暗下,革命樣板戲「紅燈記」在臺北正式演出。

沒有手機響,也沒人交頭接耳。臺北人很文明、很安靜地看京劇演員如何在鋼琴的伴奏下旋身甩袖,如何用眼睛的黑白分明表現英雄氣概和兒女情長,如何用唱腔歌頌共產黨的偉大和個人的犧牲。

我偷偷用眼角看身邊三個老人家,覺得很奇怪:父親特別入戲,悲慘時老淚縱橫,不斷用手帕擦眼角;日本壞蛋鳩山被襲時,他忘情地拍手歡呼。方伯伯一臉凝重,神情黯然。母親,不鼓掌,不喝采,環抱雙手在胸前,一臉怒容,從頭到尾,一言不發。

演出結束,掌聲響起,很長的掌聲,很溫暖,很禮貌,然後人群安靜地紛紛散去。我們坐在第一排,看著人群從面前流過,七嘴八舌地評戲。一個頭特別大的老人家大聲說,「告訴你,李登輝就是鳩山!」旁邊的人哄然大笑。大頭老人家看起來如此面熟,有人在一旁耳語:「他就是專門演毛澤東的名演員。」我趕快看他,果然,多年來在電視上演「萬惡的共匪」,就是他,覺得面熟,原來長得像毛主席!一群年輕人走過,談論著「舞美設計」和「京劇動作」如何如何,就像看完法國的「茶花女」或是英國的「李爾王」一樣。

父親好像得到了戲劇的昇華,很高興地說,「日本鬼子太壞了!這個戲演得好!」日本才是敵人,這戲裡的英雄好漢是共產黨,他渾然不覺得有任何不妥。

母親在一旁坐著,本來就冷淡,一聽父親的熱烈「劇評」,真的生氣了,衝著他說,「我不知道台灣政府是幹什麼的,讓這種戲也來演是什麼意思。他歌頌的是共產黨你曉不曉得?共產黨殺了我們多少家人你曉不曉得?我是不會忘記的,我哥哥是被他們三反五反活埋的!」

然後她帶點埋怨地瞅著我,「不曉得你帶我來看的是這種戲?」

方伯伯看起來心事重重,在我堅持之下,才慢慢地說,「前塵往事,盡湧心頭啊。。。一九七五年,老總統遺體的瞻仰儀式就在這個大廳舉行的,二十六年來,我第一次再踏進這個大廳,卻是看這『紅燈記』。。。他的遺體,就放在臺上,李玉和唱『爲革命同獻出忠心赤膽,天下事難不倒共產黨員』的地方──」他說不下去了。

2. 小溪潺潺,得來不易

「紅燈記」演出的同時,也是我正接待高行健來臺北訪問的時候。剛剛得了諾貝爾獎,在國際的追逐戰中,他重然諾地首先來了臺北,因為我在他得獎的半年前就邀請了他來臺北作駐市作家。

第一個華人諾貝爾文學獎得主的到來,我擔心兩種反應:一種是,用民族主義的激情來擁抱他,愛他是「中國人」;第二種是,用政治的意識型態來排斥他,罵他是「中國人」。在這兩種反應中,文學本身的價值都會被淹沒不見。

其後所發生的,出乎我的預料:人們歡迎他,為他覺得榮耀,但是從北到南的講座中,從「獨派」到「統派」的媒體裡,很少出現民族主義的激越語言,也很少劍拔弩張的政治解讀。人們只是歡喜地聆聽他的演講,熱烈地討論他的作品,同時,因為他所有的作品都在台灣首發,引以為榮。

看「紅燈記」的平靜,接待高行健的自然,發生在同時,使我深深覺察到台灣的質變。

不,我們並不一直都是這樣的。

我們經過五六十年代的肅殺。倉皇渡海的國民黨是一個對自己完全失去信心的統治者,對自己沒有信心的統治者往往只能以強權治國。風吹草動,「匪諜」無所不在,左派的信仰者固然被整肅,不是信仰者也在杯弓蛇影中被誣陷、被監禁、被槍斃、被剝奪公民人權。「戒嚴」令在一九五零年頒佈,當初決定跟著國民黨撤退到海島的許多知識菁英,作夢也沒料到,他們會在「戒嚴」令下生活三十七年之久。在日本統治下期待回歸祖國的台灣人,作夢也沒想到,從殖民解脫之後得到的並不是自由和尊嚴,而是另一種形式的高壓統治。

好幾代人,就在一種統治者所精密編織的價值結構裡成長。相信「黨」的正確,因此我們不習慣政治見解的分歧。相信國家的崇高,因此我們不允許任何人對「國家」這個概念有不同的認知。相信民族的神聖,因此我們不原諒任何對民族的不敬。相信道德的純粹和理想的必要,因此我們不容忍任何道德的混沌以及理想的墮落。而共產黨,就是這一切我們所相信的東西的反面;它是「邪惡」的、「恐怖」的、「腐敗」的、「欺騙」的、「罪不可赦」的。

我們所有的敘述都是大敘述:長城偉大,黃河壯麗,國家崇高,民族神聖,領袖英明,知識份子要以蒼生禍福為念,匹夫要為國家興亡負責,個人要為團體犧牲奮鬥,現在要為未來委曲求全。

大敘述的真實涵意其實是,把我們所有的相信「絕對」化,而價值觀一旦「絕對」化,便不允許分歧和偏離。任何分歧和偏離,不僅只被我們認為是不正確的,而且是不道德的。不正確還可以被原諒、被憐憫、被改正,但是對於不道德,我們是憤怒的,義憤填膺的,可以排斥、唾棄,甚至贊成國家以暴力處置,還覺得自己純潔正義或悲壯。

「野火集」在今年要出二十週年紀念版,因此有重讀的機會。物換星移,展讀舊卷,赫然發現,「野火」裡沒有一個字一個句,不是在為「個人」吶喊:

法制、國家、社會、學校、家庭、榮譽、傳統──每一個堂皇的名字後面都是一個極其龐大而權威性極強的規範與制度,嚴肅地要求個人去接受、遵循。

可是,法制、社會、榮譽、傳統──之所以存在,難道不是為了那個微不足道但是會流血、會哭泣、會跌倒的「人」嗎?

同時,沒有一個字一個句不是在把責任,從國家和集體的肩膀上卸下來,放在「個人」的肩膀上:

不要以為你是大學教授,所以做研究比較重要;不要以為你是殺豬的,所以沒有人會聽你的話;也不要以為你是個學生,不夠資格管社會的事。你今天不生氣,不站出來說話,明天你──還有我、還有你我的下一代,就要成為沈默的犧牲者、受害人。

同時,沒有一個字一個句不是在偉人銅像林立的國度裡,試圖推翻「大敘述」,建立「小敘述」:

如果有了一筆錢,學校會先考慮在校門口鑄個偉人銅像,不會為孩子造廁所。究竟是見不得人的廁所重要呢?還是光潔體面的銅像重要?你告訴我。

「野火」書出,一九八五年的台灣為之燃燒,二十一天之內經過二十四次印刷。我像一個不小心打開閘門的人,目睹一股巨流傾瀉直下,衝出高築的大壩,奔向遼闊原野。滾滾洪水一旦離開大壩的圍堵,奔向遼闊,首先分岔出萬千支流,然後喧囂奔騰變成小溪潺潺,或者靜水流深。

「野火」之後,很多人反抗過努力過,遊擊隊似的「黨外」演變成正式的反對黨,而反對黨又驚天動地地蛻變為執政黨;「野火」之前,更多人反抗過努力過,從日據時代抵制殖民的賴和、楊逵,到後來拒絕屈服強權的的雷震、殷海光、柏楊、李敖、陳映真。是在二十年後的今天,對台灣人的反抗和努力我有了新的體會:就為了打破價值的絕對化,就為了把大敘述打碎,讓小敘述出現,看起來這麼「小」的目標,我們花了好幾代人的光陰。

是因為不再相信價值的絕對,是因為無數各自分歧的小敘述取代了統一口徑的大敘述,台灣人平和了,他可以自然地接待高行健而不誇張過度,可以平靜地欣賞「紅燈記」的舞美、唱腔、身段而不激烈。可是他其實並沒有忘記過去的日子。

如果你問我這一個台灣人,我們用六十年的時間學到了什麼,我會說,我們學到:萬千支流,小溪潺潺,得來不易。

3. 敘述的多版本

那天晚上,有三千人去看「紅燈記」,也有很多人基於政治的立場,是不願去、不屑去的。去看了戲的人,有的只在乎戲劇的純粹美學表現,有的人,譬如我父親,被民族情感感動得涕泗滂沱。有的人,譬如我母親,國共內戰所撕開的傷口在六十年後都還淌著血。有的人,譬如方伯伯,心裡烙著忠奸分明的意識,根本無法接受政治的翻天覆地、時代的黑白顛倒。

每一個人有自己版本的小敘述,和其他人不同,但是每個人都知道一個遊戲規則:他必須容忍別人的敘述,如果他希望自己的敘述被容忍。

教育部長,在公文上請演員保留原有的戲劇台詞,然後簽了字。

連戰訪問大陸,人們在桃園機場打了一架。之所以會鬧出流血衝突,一方面固然是民意代表無所不用其極地尋找方式出名──政客們早就學到,製造衝突往往是出名的捷徑。另一方面,台灣人分歧的小敘述在這種關鍵時刻被突顯出來:民主的時間還很短,很多傷口和痛楚,還沒有癒合;很多糾纏的道理,彼此還說不清楚。

對於有些人,歷史的切身認知是,日本人對台灣的統治比國民黨的統治還要文明些。日本總督再怎麼霸道,畢竟還受母體社會日本的法治所規範,而當時的日本是一個已經經過明治維新洗禮的現代化國家,潰散到台灣的國民黨卻正處在一個歷史的低谷──從戊戌變法、辛亥革命、軍閥割據、五四學潮、抗日戰爭、國共內戰,中國人連坐下來綁緊自己草鞋的機會都還沒有。被日本人統治了五十年的台灣人所第一眼看到的「祖國人」,是一個頗為不堪的形象。由於歷史的隔閡又對「祖國人」的不堪沒有什麼歷史的理解,沒有理解,就沒有同情或包容。

緊接而來的高壓統治,更令所有對「祖國」的期待破滅;一九四七年的二二八流血事件,有些人解釋為單純的「官逼民反」,處處發生,這些台灣人,從自己的幻滅和痛苦經驗出發,卻寧可認為,這是「中國人」對「台灣人」的壓迫。把國民黨的問題解釋為「中國人」的問題,再將中國人和共產黨對等起來,很容易得出一個結論:中國人代表不文明,前現代,野蠻。

對於另一些人,日本人的侵略造成千萬中國人的家破人亡,是刻骨銘心的集體國族記憶,仇深似海。中國再怎麼落後都是自己的國家。國共兩黨再怎麼敵對,都不能和中日間未解的宿仇相比。

有一些人,深愛中華傳統和文化,寫書法,讀詩詞,研究老莊哲學,但是拒絕與中國這個國家組織認同。

另一些人,討厭中國這個國家組織,因此也想將中華文化一併摒除,拒絕說北京話,拒絕到大陸旅遊。

有一些人,懷抱極強的民族認同,盼望中國強大,至於用什麼方式強大,以什麼代價來獲得強大,都不在乎。在「大中國」的想像裡,台灣只是一個歷史的小小註腳。

另一些人,根本不把民族或國家看做一個有任何意義的單位。所有關於國家或民族的說詞,都是統治者拿來愚民的神話。他唯一在乎的是,哪一種國家組織──殖民也好,託管也好,佔領也好,黑人白人日本人,只要可以給他最大的個人自由和公民權利,都是他可以接受的國家管治者,反之就不是。

一道長長的光譜,從「深綠」變「淺綠」,從「淺綠」逐漸轉「淺藍」,再化為「深藍」。「深綠」是那堅持台灣獨立大敘述的人,「深藍」是那擁抱中國統一大敘述的人,在今天的台灣,都是少數;佔大多數的,卻是中間那一大段不能用顏色來定義,不信任任何「絕對化」的價值觀的人。

這些台灣人,和世界上任和其他人一樣,渴望社會安定,經濟穩定,家庭幸福,個人受法律保障。但是因為他曾經經驗過殖民和專制統治,所以他對於國家民族等等上綱上限的崇高大敘述往往抱持一種懷疑和竊笑,卻極在乎言論和思想的自由,極在乎社會的公平正義以及對弱勢的照顧,極在乎國家機器不侵犯他的隱私和人權。

這樣的台灣人,每天的生活內涵是什麼?

4. 民主不過是生活方式

首先,不管光譜上的哪一邊,台灣人從頭到尾就不曾覺得自己是中華人民共和國的一部份。受過日本統治的台灣人固然被歷史歸位為日本國民,一九四九年渡海到台灣的則是徹底的「民國人」,根深蒂固的自我認識是:中華民國代表正統中國,共產黨所建立的國,是一個「名不正、言不順」的歷史「意外」。要到一九九一年李登輝宣告「動員戡亂時期」終止,台灣算是正式承認了大陸政權是控制大陸的「政治實體」,也就是說,第一次試圖把中華人民共和國看做一個「平等」的存在。因為自覺是民國正統,所以台灣人從來不覺得自己要「脫離」中國大陸這個政權,因為他們從來就不曾屬於、從來就不曾效忠過那個政權。

以軍事「大國」姿態來看,「蕞爾小島」的台灣人這種認知或許是可以被訕笑的,但是若宣稱希望瞭解台灣人,那麼台灣人這種深層的歷史情感和心理結構,恐怕是任何瞭解的基礎第一課吧。

台灣人已經習慣生活在一個民主體制裡。民主體制落實在茶米油鹽的生活中,是這個意思:

他的政府大樓,是開放的,門口沒有衛兵檢查他的證件。他進出政府大樓,猶如進出一個購物商場。他去辦一個手續,申請一個文件,蓋幾個章,一路上通行無阻。拿了號碼就等,不會有人插隊。輪到他時,公務員不會給他臉色看或刁難他。辦好了事情,他還可以在政府大樓裡逛一下書店,喝一杯咖啡。咖啡和點心由智障的青年端來,政府規定每一個機關要聘足某一個比例的身心殘障者。坐在中庭喝咖啡時,可能剛好看見市長走過,他可以奔過去,當場要一個簽名。

如果他在市政府辦事等得太久,或者公務員態度不好,四年後,他可能會把選票投給另一個市長候選人。

他要出國遊玩或進修,是一件極其簡單的事,不需要經過政府或機關單位的層層批准,他要出版一本書,沒有人要做事先的審查,寫作完成後直接進印刷廠,一個月就可以上市。他要找某些資訊,網路和書店,圖書館和各級檔案室,隨他去找。圖書館裡的書籍和資料,不需要經過任何特殊關係,都可以借用。政府的每一個單位的年度預算,公開在網上,讓他查詢。預算中,大至百億元的工程,小至電腦的台數,都一覽無餘。如果他堅持,他可以找到民意代表,請民意代表調查某一個機關某一筆錢每一毛錢的流動去向。如果發現錢的使用和預算所列不符合,官員會被處分。

他習慣看到官員在離職後三個月內搬離官邸或宿舍,撤去所有的秘書和汽車,取消所有的福利和特支。他習慣看到官員為政策錯誤而被彈劾或鞠躬下臺。他習慣讀到報紙言論版對政府的抨擊、對領導人的詰問,對違法事件的揭露和追蹤。他習慣表達對政治人物的取笑和鄙視。

如果他是個大學教師,他習慣於校長和系主任都是教授們選舉產生,而不是和「上級長官」有什麼特別關係;有特別關係的反而可能落選。他習慣於開會,所有的決策都透過教授會議討論和辯論而做出。有時候,他甚至厭煩這民主的實踐,因為參與公共事務佔據太多的時間。

他不怕警察,因為有法律保障了他的權利。他敢買房子,因為私有財產受憲法規範。他需要病床,可以不經過賄賂。他發言批評,可以不擔心被整肅。他的兒女參加考試,落榜了他不怨天尤人,因為他不必懷疑考試的舞弊或不公。捐血或捐錢,他可以捐或不捐,沒有人給他配額規定。

他按時繳稅,稅金被拿去救濟貧童或孤苦老人,他不反對。他習慣生活在一個財富分配相對平均的社會裡;走在街上看不見赤貧的乞丐,也很少看見頂級奢華的轎車。他習慣有很多很多的民間慈善組織,在災難發生的時候,大批義工出動,大批物資聚集,在政府到來之前,已經在苦痛的現場工作。

當然,我絕對可以舉出一籮筐的例子來證明台灣人「進化」的不完全:他的政客如何操弄民粹,他的政治領袖如何欺騙選民,他的政府官員如何顢頇傲慢,他的民意代表如何粗劣不堪,他的貧富差距如何正在加大中。台灣人本來就還在現代化的半路上,走得跌跌撞撞。但是這條路的地基結構是清清楚楚的:台灣人已經習慣,情況再壞,總有下一輪的選舉;人民的眼睛是雪亮的,而選票在他手裡。

海峽兩岸,哪裡是統一和獨立的對決?哪裡是社會主義和資本主義的相衝?哪裡是民族主義和分離主義的矛盾?對大部分的台灣人而言,其實是一個生活方式的選擇,極其具體,實實在在,一點不抽象。

那麼,如果生活方式的選擇才是問題的關鍵核心所在,你跟他談「血濃於水」、「民族大義」、「國家大業」等等大敘述,是不是完全離了題?

5. 不僅只是經濟而已

這個時候,再回頭去讀連戰和宋楚瑜在北京的演講,兩篇文章的深意就如清水中的白石,異常分明。

連戰是什麼?他是芝加哥大學政治學博士,是「西洋政治思想史」、「國際法」和「政治學」的教授。宋楚瑜是什麼?他有「國際關係」和「圖書資訊」的兩個碩士學位,又是喬治城大學政治學博士。兩個人都有國學的基礎,又熟悉西方的政治理論和民主實踐,但是在台灣一貫重視教育的環境裡,這樣的學識菁英不計其數,他們不算特出。而在台灣翻天覆地、競爭激烈的民主實驗裡,連戰被視為厚道有餘,能力不足,幾近「昏庸」的角色,宋楚瑜則每況愈下,被描述為極為負面的弄權「大內高手」。

政治,在民主的機器中,已經是一個無比複雜的計算操作。政治人物的形象包裝,利益結盟的輸贏估算,選民的結構分析,新聞議題的引爆和「消毒」,消息透露與否以及透露的時機推敲,效果的評估以及損害的控制。。。每一個動作、每一句話、每一個眼光,每一個出現或不出現,每一個「遺憾」或「抗議」,都經過沙盤推演。台灣的民主政治,在華人世界裡,可以說已經玩得「爐火純青」。或者說,玩得過頭,技術操作喧賓奪主,深刻的內涵反而被顛覆,使得「大說謊家」容易粉墨上臺而理想家出不了頭。

這兩個在台灣玩「輸」了的政治人物,放在大陸的政治環境中,品質反而折射出現。兩個人都引經據典而不費力,都學通中西而不勉強。面對鏡頭,都知道如何運用自己的語言,如何傳遞一種誠懇的眼神和態度。

同時,兩篇演講都是細緻深思的作品,懂台灣政壇險惡的人,更能體會這兩篇文章之不易。

連戰在北大,就從自由主義談起。他談蔡元培「循思想自由的原則,取相容並包之意」;他談台灣大學「爭自由、為民主、保國家」的校風;他指涉杜威的實用主義,「以漸進、逐步的、改良的方式,來面對所有的社會的、國家的問題」;他提出三民主義和社會主義的分岔,又問,「我們要選擇的到底是哪一條路?」

他介紹了台灣的經濟發展,可是不忘記說,台灣的成就來自於經濟發展之後開展出來的「政治民主化的工作」。在祝福大陸的經濟成果同時,他緊接著讚美大陸基層的民主選舉制度,甚至於具體地提到中國「憲法」裡頭對於財產作為基本人權的事實。更明確地,他指出,「整個的政治改革。。在大陸還有相當的空間來發展。」

宋楚瑜的演講策略,在提出兩件事:一是釐清「台灣意識」不等於台獨,一是,台灣最重要的成就不在於「富」,而在於「均富」。「蔣經國先生在執政台灣十六年當中,台灣每一個國民所得從482美金成長到5829美金,成長了11倍。但最高的所得的家庭5分之盒最低的5分之1一直當中的差距維持在4-5倍以下的水準。」

連戰會不知道大陸官方對自由主義的態度嗎?他會不清楚目前極其嚴重的拆遷和土地剝削問題嗎?宋楚瑜會不知道在「和平崛起」的後面所隱藏的巨大的貧富不均?

顯然都明白,而且,都說出來了。這需要勇氣,需要智慧,也需要承擔。如果兩人的大陸言行一不小心得罪了北京掌權者,所有的苦心都白費了。可是,如果只是一味地討好北京,不單會招來民進黨的趁機撻伐,也會帶來歷史的審判。連戰選擇談自由主義,宋楚瑜選擇談均富,自由民主和均富,恰恰是台灣人最在乎、最重要、最要保護、最不能動搖不能放棄的兩個核心價值。對於生活在大陸的有思想的人們而言,也恰恰是他們最願意為之奮鬥、為之努力不懈的目標。

如果只談民族感情和國家富強這樣的「大敘述」而這兩個核心「小敘述」不在連宋的演講稿中,我會覺得,這兩人愧對歷史。

幸好,他們說了。在對的時刻,在對的地方。

龍應台 2005/5/24 香港

2001年大陸的報紙出現這樣一則新聞:

去瞧瞧《紅燈記》裏的共產黨如何比鋼鐵還要硬!

幾經波折,不具國共鬥爭意識形態的文革樣板戲《紅燈記》,終於跨越台海,2月8日在國父紀念館舞臺點燃紅燈。這出稱爲「樣板中的樣板」的現代京劇,有讓臺灣戲迷仔細體會樣板神髓的機會。文革樣板戲《紅燈記》來台演出過程,不但通關審議一波三折,連劇本到底要不要稍作更改,也是考慮再三。中國京劇院原來已決定更改劇中出現「中囯共產黨」的文字,當演員們都已經練好了新臺詞時,院長吳江,又在演出前一天表示,基於多數臺灣劇場界人士的建議,還是決定一字不改,原汁原味的呈現樣板戲《紅燈記》的精髓。

在這樣的報導後面隱藏著什麼樣的現實?

台灣的政治癒來愈開放,但是開放到連宣傳共產黨「偉大」的革命樣板戲都進來了,還真是令人驚詫;這是兩岸關係史上一個不得了的里程碑,不能不去親看一眼。

看戲之前,剛好遇見教育部長曾志朗。所有大陸團體來台演出,都得經過教育部長的批准。曾志朗聽說我當晚要去看「紅燈記」,很高興地說,「好看啊。不過他們對台灣不太瞭解,為了『體貼』我們,把台詞都改了,『共產黨』改成『革命黨』三個字,說是不要『刺激』我們;我就批示,根本不需要,共產黨就共產黨嘛。什麼時代了。」

當天晚上,我邀了三個八十歲的長輩一起去看戲:在大陸當過國民黨憲兵連長的父親,浙江純安縣綢緞莊出身的母親,還有方伯伯,他在十七歲那年跟著蔣介石從奉化溪口走出來,千山萬水相隨,做了一輩子「老總統」的貼身侍衛。

國父紀念館有三千個座位,不是特別有號召力的表演,一般不敢訂這個場地,因為不容易坐滿。去之前,我還想,是不是經紀人不懂台灣政治現狀?那是「去中國化」在台灣的政治角力中甚囂塵上的時候。身為臺北市文化決策者的我,如果致詞時引用了司馬遷或韓非子,會被批為「統派」,意思是對台灣「不忠誠」。為國學大師錢穆和林語堂修葺故居時,我被怒罵質問,「錢林兩人都是中國人,不是台灣人,不可以用台灣人的錢去修中國人的房子!」在這樣的氣氛裡,來這樣一齣樣板戲?會有幾個人來看?

紅色的地毯,被水晶燈照亮了。人們紛紛入場。時間一到,所有的門被關上。我回頭看,三千個位子,全部坐滿,一個空位都沒有。這是首演。

燈暗下,革命樣板戲「紅燈記」在臺北正式演出。

沒有手機響,也沒人交頭接耳。臺北人很文明、很安靜地看京劇演員如何在鋼琴的伴奏下旋身甩袖,如何用眼睛的黑白分明表現英雄氣概和兒女情長,如何用唱腔歌頌共產黨的偉大和個人的犧牲。

我偷偷用眼角看身邊三個老人家,覺得很奇怪:父親特別入戲,悲慘時老淚縱橫,不斷用手帕擦眼角;日本壞蛋鳩山被襲時,他忘情地拍手歡呼。方伯伯一臉凝重,神情黯然。母親,不鼓掌,不喝采,環抱雙手在胸前,一臉怒容,從頭到尾,一言不發。

演出結束,掌聲響起,很長的掌聲,很溫暖,很禮貌,然後人群安靜地紛紛散去。我們坐在第一排,看著人群從面前流過,七嘴八舌地評戲。一個頭特別大的老人家大聲說,「告訴你,李登輝就是鳩山!」旁邊的人哄然大笑。大頭老人家看起來如此面熟,有人在一旁耳語:「他就是專門演毛澤東的名演員。」我趕快看他,果然,多年來在電視上演「萬惡的共匪」,就是他,覺得面熟,原來長得像毛主席!一群年輕人走過,談論著「舞美設計」和「京劇動作」如何如何,就像看完法國的「茶花女」或是英國的「李爾王」一樣。

父親好像得到了戲劇的昇華,很高興地說,「日本鬼子太壞了!這個戲演得好!」日本才是敵人,這戲裡的英雄好漢是共產黨,他渾然不覺得有任何不妥。

母親在一旁坐著,本來就冷淡,一聽父親的熱烈「劇評」,真的生氣了,衝著他說,「我不知道台灣政府是幹什麼的,讓這種戲也來演是什麼意思。他歌頌的是共產黨你曉不曉得?共產黨殺了我們多少家人你曉不曉得?我是不會忘記的,我哥哥是被他們三反五反活埋的!」

然後她帶點埋怨地瞅著我,「不曉得你帶我來看的是這種戲?」

方伯伯看起來心事重重,在我堅持之下,才慢慢地說,「前塵往事,盡湧心頭啊。。。一九七五年,老總統遺體的瞻仰儀式就在這個大廳舉行的,二十六年來,我第一次再踏進這個大廳,卻是看這『紅燈記』。。。他的遺體,就放在臺上,李玉和唱『爲革命同獻出忠心赤膽,天下事難不倒共產黨員』的地方──」他說不下去了。

2. 小溪潺潺,得來不易

「紅燈記」演出的同時,也是我正接待高行健來臺北訪問的時候。剛剛得了諾貝爾獎,在國際的追逐戰中,他重然諾地首先來了臺北,因為我在他得獎的半年前就邀請了他來臺北作駐市作家。

第一個華人諾貝爾文學獎得主的到來,我擔心兩種反應:一種是,用民族主義的激情來擁抱他,愛他是「中國人」;第二種是,用政治的意識型態來排斥他,罵他是「中國人」。在這兩種反應中,文學本身的價值都會被淹沒不見。

其後所發生的,出乎我的預料:人們歡迎他,為他覺得榮耀,但是從北到南的講座中,從「獨派」到「統派」的媒體裡,很少出現民族主義的激越語言,也很少劍拔弩張的政治解讀。人們只是歡喜地聆聽他的演講,熱烈地討論他的作品,同時,因為他所有的作品都在台灣首發,引以為榮。

看「紅燈記」的平靜,接待高行健的自然,發生在同時,使我深深覺察到台灣的質變。

不,我們並不一直都是這樣的。

我們經過五六十年代的肅殺。倉皇渡海的國民黨是一個對自己完全失去信心的統治者,對自己沒有信心的統治者往往只能以強權治國。風吹草動,「匪諜」無所不在,左派的信仰者固然被整肅,不是信仰者也在杯弓蛇影中被誣陷、被監禁、被槍斃、被剝奪公民人權。「戒嚴」令在一九五零年頒佈,當初決定跟著國民黨撤退到海島的許多知識菁英,作夢也沒料到,他們會在「戒嚴」令下生活三十七年之久。在日本統治下期待回歸祖國的台灣人,作夢也沒想到,從殖民解脫之後得到的並不是自由和尊嚴,而是另一種形式的高壓統治。

好幾代人,就在一種統治者所精密編織的價值結構裡成長。相信「黨」的正確,因此我們不習慣政治見解的分歧。相信國家的崇高,因此我們不允許任何人對「國家」這個概念有不同的認知。相信民族的神聖,因此我們不原諒任何對民族的不敬。相信道德的純粹和理想的必要,因此我們不容忍任何道德的混沌以及理想的墮落。而共產黨,就是這一切我們所相信的東西的反面;它是「邪惡」的、「恐怖」的、「腐敗」的、「欺騙」的、「罪不可赦」的。

我們所有的敘述都是大敘述:長城偉大,黃河壯麗,國家崇高,民族神聖,領袖英明,知識份子要以蒼生禍福為念,匹夫要為國家興亡負責,個人要為團體犧牲奮鬥,現在要為未來委曲求全。

大敘述的真實涵意其實是,把我們所有的相信「絕對」化,而價值觀一旦「絕對」化,便不允許分歧和偏離。任何分歧和偏離,不僅只被我們認為是不正確的,而且是不道德的。不正確還可以被原諒、被憐憫、被改正,但是對於不道德,我們是憤怒的,義憤填膺的,可以排斥、唾棄,甚至贊成國家以暴力處置,還覺得自己純潔正義或悲壯。

「野火集」在今年要出二十週年紀念版,因此有重讀的機會。物換星移,展讀舊卷,赫然發現,「野火」裡沒有一個字一個句,不是在為「個人」吶喊:

法制、國家、社會、學校、家庭、榮譽、傳統──每一個堂皇的名字後面都是一個極其龐大而權威性極強的規範與制度,嚴肅地要求個人去接受、遵循。

可是,法制、社會、榮譽、傳統──之所以存在,難道不是為了那個微不足道但是會流血、會哭泣、會跌倒的「人」嗎?

同時,沒有一個字一個句不是在把責任,從國家和集體的肩膀上卸下來,放在「個人」的肩膀上:

不要以為你是大學教授,所以做研究比較重要;不要以為你是殺豬的,所以沒有人會聽你的話;也不要以為你是個學生,不夠資格管社會的事。你今天不生氣,不站出來說話,明天你──還有我、還有你我的下一代,就要成為沈默的犧牲者、受害人。

同時,沒有一個字一個句不是在偉人銅像林立的國度裡,試圖推翻「大敘述」,建立「小敘述」:

如果有了一筆錢,學校會先考慮在校門口鑄個偉人銅像,不會為孩子造廁所。究竟是見不得人的廁所重要呢?還是光潔體面的銅像重要?你告訴我。

「野火」書出,一九八五年的台灣為之燃燒,二十一天之內經過二十四次印刷。我像一個不小心打開閘門的人,目睹一股巨流傾瀉直下,衝出高築的大壩,奔向遼闊原野。滾滾洪水一旦離開大壩的圍堵,奔向遼闊,首先分岔出萬千支流,然後喧囂奔騰變成小溪潺潺,或者靜水流深。

「野火」之後,很多人反抗過努力過,遊擊隊似的「黨外」演變成正式的反對黨,而反對黨又驚天動地地蛻變為執政黨;「野火」之前,更多人反抗過努力過,從日據時代抵制殖民的賴和、楊逵,到後來拒絕屈服強權的的雷震、殷海光、柏楊、李敖、陳映真。是在二十年後的今天,對台灣人的反抗和努力我有了新的體會:就為了打破價值的絕對化,就為了把大敘述打碎,讓小敘述出現,看起來這麼「小」的目標,我們花了好幾代人的光陰。

是因為不再相信價值的絕對,是因為無數各自分歧的小敘述取代了統一口徑的大敘述,台灣人平和了,他可以自然地接待高行健而不誇張過度,可以平靜地欣賞「紅燈記」的舞美、唱腔、身段而不激烈。可是他其實並沒有忘記過去的日子。

如果你問我這一個台灣人,我們用六十年的時間學到了什麼,我會說,我們學到:萬千支流,小溪潺潺,得來不易。

3. 敘述的多版本

那天晚上,有三千人去看「紅燈記」,也有很多人基於政治的立場,是不願去、不屑去的。去看了戲的人,有的只在乎戲劇的純粹美學表現,有的人,譬如我父親,被民族情感感動得涕泗滂沱。有的人,譬如我母親,國共內戰所撕開的傷口在六十年後都還淌著血。有的人,譬如方伯伯,心裡烙著忠奸分明的意識,根本無法接受政治的翻天覆地、時代的黑白顛倒。

每一個人有自己版本的小敘述,和其他人不同,但是每個人都知道一個遊戲規則:他必須容忍別人的敘述,如果他希望自己的敘述被容忍。

教育部長,在公文上請演員保留原有的戲劇台詞,然後簽了字。

連戰訪問大陸,人們在桃園機場打了一架。之所以會鬧出流血衝突,一方面固然是民意代表無所不用其極地尋找方式出名──政客們早就學到,製造衝突往往是出名的捷徑。另一方面,台灣人分歧的小敘述在這種關鍵時刻被突顯出來:民主的時間還很短,很多傷口和痛楚,還沒有癒合;很多糾纏的道理,彼此還說不清楚。

對於有些人,歷史的切身認知是,日本人對台灣的統治比國民黨的統治還要文明些。日本總督再怎麼霸道,畢竟還受母體社會日本的法治所規範,而當時的日本是一個已經經過明治維新洗禮的現代化國家,潰散到台灣的國民黨卻正處在一個歷史的低谷──從戊戌變法、辛亥革命、軍閥割據、五四學潮、抗日戰爭、國共內戰,中國人連坐下來綁緊自己草鞋的機會都還沒有。被日本人統治了五十年的台灣人所第一眼看到的「祖國人」,是一個頗為不堪的形象。由於歷史的隔閡又對「祖國人」的不堪沒有什麼歷史的理解,沒有理解,就沒有同情或包容。

緊接而來的高壓統治,更令所有對「祖國」的期待破滅;一九四七年的二二八流血事件,有些人解釋為單純的「官逼民反」,處處發生,這些台灣人,從自己的幻滅和痛苦經驗出發,卻寧可認為,這是「中國人」對「台灣人」的壓迫。把國民黨的問題解釋為「中國人」的問題,再將中國人和共產黨對等起來,很容易得出一個結論:中國人代表不文明,前現代,野蠻。

對於另一些人,日本人的侵略造成千萬中國人的家破人亡,是刻骨銘心的集體國族記憶,仇深似海。中國再怎麼落後都是自己的國家。國共兩黨再怎麼敵對,都不能和中日間未解的宿仇相比。

有一些人,深愛中華傳統和文化,寫書法,讀詩詞,研究老莊哲學,但是拒絕與中國這個國家組織認同。

另一些人,討厭中國這個國家組織,因此也想將中華文化一併摒除,拒絕說北京話,拒絕到大陸旅遊。

有一些人,懷抱極強的民族認同,盼望中國強大,至於用什麼方式強大,以什麼代價來獲得強大,都不在乎。在「大中國」的想像裡,台灣只是一個歷史的小小註腳。

另一些人,根本不把民族或國家看做一個有任何意義的單位。所有關於國家或民族的說詞,都是統治者拿來愚民的神話。他唯一在乎的是,哪一種國家組織──殖民也好,託管也好,佔領也好,黑人白人日本人,只要可以給他最大的個人自由和公民權利,都是他可以接受的國家管治者,反之就不是。

一道長長的光譜,從「深綠」變「淺綠」,從「淺綠」逐漸轉「淺藍」,再化為「深藍」。「深綠」是那堅持台灣獨立大敘述的人,「深藍」是那擁抱中國統一大敘述的人,在今天的台灣,都是少數;佔大多數的,卻是中間那一大段不能用顏色來定義,不信任任何「絕對化」的價值觀的人。

這些台灣人,和世界上任和其他人一樣,渴望社會安定,經濟穩定,家庭幸福,個人受法律保障。但是因為他曾經經驗過殖民和專制統治,所以他對於國家民族等等上綱上限的崇高大敘述往往抱持一種懷疑和竊笑,卻極在乎言論和思想的自由,極在乎社會的公平正義以及對弱勢的照顧,極在乎國家機器不侵犯他的隱私和人權。

這樣的台灣人,每天的生活內涵是什麼?

4. 民主不過是生活方式

首先,不管光譜上的哪一邊,台灣人從頭到尾就不曾覺得自己是中華人民共和國的一部份。受過日本統治的台灣人固然被歷史歸位為日本國民,一九四九年渡海到台灣的則是徹底的「民國人」,根深蒂固的自我認識是:中華民國代表正統中國,共產黨所建立的國,是一個「名不正、言不順」的歷史「意外」。要到一九九一年李登輝宣告「動員戡亂時期」終止,台灣算是正式承認了大陸政權是控制大陸的「政治實體」,也就是說,第一次試圖把中華人民共和國看做一個「平等」的存在。因為自覺是民國正統,所以台灣人從來不覺得自己要「脫離」中國大陸這個政權,因為他們從來就不曾屬於、從來就不曾效忠過那個政權。

以軍事「大國」姿態來看,「蕞爾小島」的台灣人這種認知或許是可以被訕笑的,但是若宣稱希望瞭解台灣人,那麼台灣人這種深層的歷史情感和心理結構,恐怕是任何瞭解的基礎第一課吧。

台灣人已經習慣生活在一個民主體制裡。民主體制落實在茶米油鹽的生活中,是這個意思:

他的政府大樓,是開放的,門口沒有衛兵檢查他的證件。他進出政府大樓,猶如進出一個購物商場。他去辦一個手續,申請一個文件,蓋幾個章,一路上通行無阻。拿了號碼就等,不會有人插隊。輪到他時,公務員不會給他臉色看或刁難他。辦好了事情,他還可以在政府大樓裡逛一下書店,喝一杯咖啡。咖啡和點心由智障的青年端來,政府規定每一個機關要聘足某一個比例的身心殘障者。坐在中庭喝咖啡時,可能剛好看見市長走過,他可以奔過去,當場要一個簽名。

如果他在市政府辦事等得太久,或者公務員態度不好,四年後,他可能會把選票投給另一個市長候選人。

他要出國遊玩或進修,是一件極其簡單的事,不需要經過政府或機關單位的層層批准,他要出版一本書,沒有人要做事先的審查,寫作完成後直接進印刷廠,一個月就可以上市。他要找某些資訊,網路和書店,圖書館和各級檔案室,隨他去找。圖書館裡的書籍和資料,不需要經過任何特殊關係,都可以借用。政府的每一個單位的年度預算,公開在網上,讓他查詢。預算中,大至百億元的工程,小至電腦的台數,都一覽無餘。如果他堅持,他可以找到民意代表,請民意代表調查某一個機關某一筆錢每一毛錢的流動去向。如果發現錢的使用和預算所列不符合,官員會被處分。

他習慣看到官員在離職後三個月內搬離官邸或宿舍,撤去所有的秘書和汽車,取消所有的福利和特支。他習慣看到官員為政策錯誤而被彈劾或鞠躬下臺。他習慣讀到報紙言論版對政府的抨擊、對領導人的詰問,對違法事件的揭露和追蹤。他習慣表達對政治人物的取笑和鄙視。

如果他是個大學教師,他習慣於校長和系主任都是教授們選舉產生,而不是和「上級長官」有什麼特別關係;有特別關係的反而可能落選。他習慣於開會,所有的決策都透過教授會議討論和辯論而做出。有時候,他甚至厭煩這民主的實踐,因為參與公共事務佔據太多的時間。

他不怕警察,因為有法律保障了他的權利。他敢買房子,因為私有財產受憲法規範。他需要病床,可以不經過賄賂。他發言批評,可以不擔心被整肅。他的兒女參加考試,落榜了他不怨天尤人,因為他不必懷疑考試的舞弊或不公。捐血或捐錢,他可以捐或不捐,沒有人給他配額規定。

他按時繳稅,稅金被拿去救濟貧童或孤苦老人,他不反對。他習慣生活在一個財富分配相對平均的社會裡;走在街上看不見赤貧的乞丐,也很少看見頂級奢華的轎車。他習慣有很多很多的民間慈善組織,在災難發生的時候,大批義工出動,大批物資聚集,在政府到來之前,已經在苦痛的現場工作。

當然,我絕對可以舉出一籮筐的例子來證明台灣人「進化」的不完全:他的政客如何操弄民粹,他的政治領袖如何欺騙選民,他的政府官員如何顢頇傲慢,他的民意代表如何粗劣不堪,他的貧富差距如何正在加大中。台灣人本來就還在現代化的半路上,走得跌跌撞撞。但是這條路的地基結構是清清楚楚的:台灣人已經習慣,情況再壞,總有下一輪的選舉;人民的眼睛是雪亮的,而選票在他手裡。

海峽兩岸,哪裡是統一和獨立的對決?哪裡是社會主義和資本主義的相衝?哪裡是民族主義和分離主義的矛盾?對大部分的台灣人而言,其實是一個生活方式的選擇,極其具體,實實在在,一點不抽象。

那麼,如果生活方式的選擇才是問題的關鍵核心所在,你跟他談「血濃於水」、「民族大義」、「國家大業」等等大敘述,是不是完全離了題?

5. 不僅只是經濟而已

這個時候,再回頭去讀連戰和宋楚瑜在北京的演講,兩篇文章的深意就如清水中的白石,異常分明。

連戰是什麼?他是芝加哥大學政治學博士,是「西洋政治思想史」、「國際法」和「政治學」的教授。宋楚瑜是什麼?他有「國際關係」和「圖書資訊」的兩個碩士學位,又是喬治城大學政治學博士。兩個人都有國學的基礎,又熟悉西方的政治理論和民主實踐,但是在台灣一貫重視教育的環境裡,這樣的學識菁英不計其數,他們不算特出。而在台灣翻天覆地、競爭激烈的民主實驗裡,連戰被視為厚道有餘,能力不足,幾近「昏庸」的角色,宋楚瑜則每況愈下,被描述為極為負面的弄權「大內高手」。

政治,在民主的機器中,已經是一個無比複雜的計算操作。政治人物的形象包裝,利益結盟的輸贏估算,選民的結構分析,新聞議題的引爆和「消毒」,消息透露與否以及透露的時機推敲,效果的評估以及損害的控制。。。每一個動作、每一句話、每一個眼光,每一個出現或不出現,每一個「遺憾」或「抗議」,都經過沙盤推演。台灣的民主政治,在華人世界裡,可以說已經玩得「爐火純青」。或者說,玩得過頭,技術操作喧賓奪主,深刻的內涵反而被顛覆,使得「大說謊家」容易粉墨上臺而理想家出不了頭。

這兩個在台灣玩「輸」了的政治人物,放在大陸的政治環境中,品質反而折射出現。兩個人都引經據典而不費力,都學通中西而不勉強。面對鏡頭,都知道如何運用自己的語言,如何傳遞一種誠懇的眼神和態度。

同時,兩篇演講都是細緻深思的作品,懂台灣政壇險惡的人,更能體會這兩篇文章之不易。

連戰在北大,就從自由主義談起。他談蔡元培「循思想自由的原則,取相容並包之意」;他談台灣大學「爭自由、為民主、保國家」的校風;他指涉杜威的實用主義,「以漸進、逐步的、改良的方式,來面對所有的社會的、國家的問題」;他提出三民主義和社會主義的分岔,又問,「我們要選擇的到底是哪一條路?」

他介紹了台灣的經濟發展,可是不忘記說,台灣的成就來自於經濟發展之後開展出來的「政治民主化的工作」。在祝福大陸的經濟成果同時,他緊接著讚美大陸基層的民主選舉制度,甚至於具體地提到中國「憲法」裡頭對於財產作為基本人權的事實。更明確地,他指出,「整個的政治改革。。在大陸還有相當的空間來發展。」

宋楚瑜的演講策略,在提出兩件事:一是釐清「台灣意識」不等於台獨,一是,台灣最重要的成就不在於「富」,而在於「均富」。「蔣經國先生在執政台灣十六年當中,台灣每一個國民所得從482美金成長到5829美金,成長了11倍。但最高的所得的家庭5分之盒最低的5分之1一直當中的差距維持在4-5倍以下的水準。」

連戰會不知道大陸官方對自由主義的態度嗎?他會不清楚目前極其嚴重的拆遷和土地剝削問題嗎?宋楚瑜會不知道在「和平崛起」的後面所隱藏的巨大的貧富不均?

顯然都明白,而且,都說出來了。這需要勇氣,需要智慧,也需要承擔。如果兩人的大陸言行一不小心得罪了北京掌權者,所有的苦心都白費了。可是,如果只是一味地討好北京,不單會招來民進黨的趁機撻伐,也會帶來歷史的審判。連戰選擇談自由主義,宋楚瑜選擇談均富,自由民主和均富,恰恰是台灣人最在乎、最重要、最要保護、最不能動搖不能放棄的兩個核心價值。對於生活在大陸的有思想的人們而言,也恰恰是他們最願意為之奮鬥、為之努力不懈的目標。

如果只談民族感情和國家富強這樣的「大敘述」而這兩個核心「小敘述」不在連宋的演講稿中,我會覺得,這兩人愧對歷史。

幸好,他們說了。在對的時刻,在對的地方。

龍應台 2005/5/24 香港

Subscribe to:

Posts (Atom)